来源:六根(liugenren)

撰文:李辉(作家,著有《浪迹天涯——萧乾传》、《在历史现场——外国记者眼中的中国》、《封面中国——美国〈时代〉周刊讲述的故事》等)

前记

我有一个书架,摆放多年收藏的英文原版书,主要与中国相关,作者为外国传教士、探险家、记者、外交官、作家、旅行者等,他们叙述中国亲历,呈现百年演变和生活原貌,将他们眼中的历史景象一一留存,实属难得。

抗日战争爆发之后,中国立即成为世界普遍关注的一个焦点,从历史、文化、地理到战争现场,各类与中国相关的图书相继出版,一时炙手可热。开始,英国曾有相关图书出版,1939年欧洲战争爆发之后,英国忙于战事,条件艰苦,大多作品在美国出版。不过,太平洋战争爆发之后,对日战场由中国大陆移至太平洋,关于中国的书也相对减少,直到1945年开始,渐次增加。

我的收藏十分有限,但是,出版于1937-1945年之间的著作中,颇有一些代表性作品。这些亲临中国现场的外国作者,及时向世界报道中国状况和抗日战争进展。抗战胜利之后,更多的关于亲历中国抗战的回忆录相继出版,但就及时程度和影响力而言,当年与中国抗战行程相生相伴的时效性强的图书,才可谓真正意义的“抗战之书”。

七十年已然过去,翻阅这些抗战之书,依旧可以感受作者与中国人民难弃难舍的真诚情感,字里行间,依旧可以听到历史回响。

谨以出版时间为序,选择若干作品略加叙述如下。依次是:

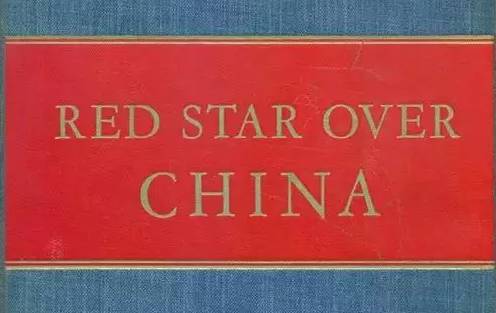

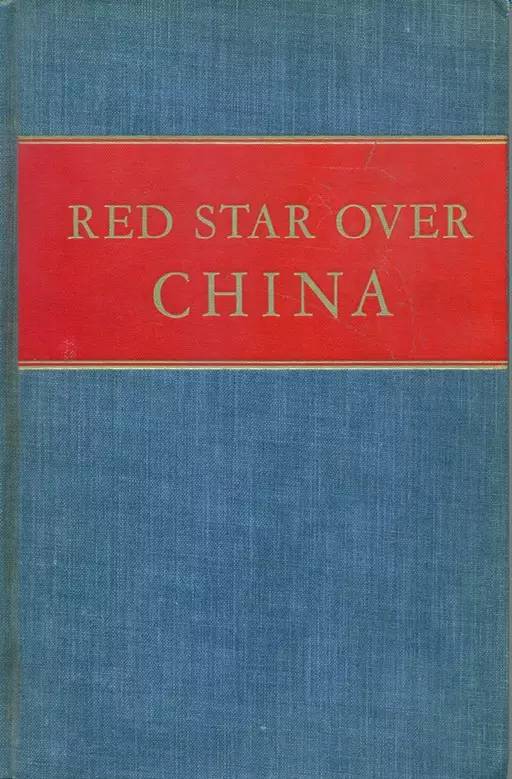

1.1937年,Red Star Over China(《红星照耀中国》);

2.1938年,First Act in China: the story of the sian mutiny(《中国的第一次行动:西安事变的故事》);

3.1940年,Through China’s Wall(《穿越中国长城》);

4.1940年,Burma Road ,the story of the world’s most romantic highway,(《滇缅路——世界最传奇公路的故事》);

5.1941年,The Soong Sisters(《宋氏三姐妹》),Hong Kong Holiday(《香港假日》);

6.1945年,The Challenge of Red China( 红色中国的挑战)

1. Red Star Over China

《红星照耀中国》

Edgar Snow(埃德加•斯诺) 著

Victor Gollancz Ltd ,London,UK,1937.7

斯诺的《红星照耀中国》,一部最重要的抗战之书最佳时机应运而生。

1936年夏秋之间,在燕京大学新闻系任教的斯诺,冒险走进陕北采访红军和毛泽东等中共领导人,正值抗日统一战线开始酝酿之际。10月,完成了三个多月的陕北秘密之行,斯诺回到北平,带回了大批采访素材,包括他与毛泽东的长谈。斯诺夫人海伦把斯诺带回的胶卷,送到德国相机经销商哈同的照相馆里洗印,接着,斯诺在北平的美国使馆召开新闻发布会,向人们展示他在红色根据地拍摄的这些照片。1936年11月14日上海的《密勒氏评论报》,开始刊登斯诺的《毛泽东访问记》。

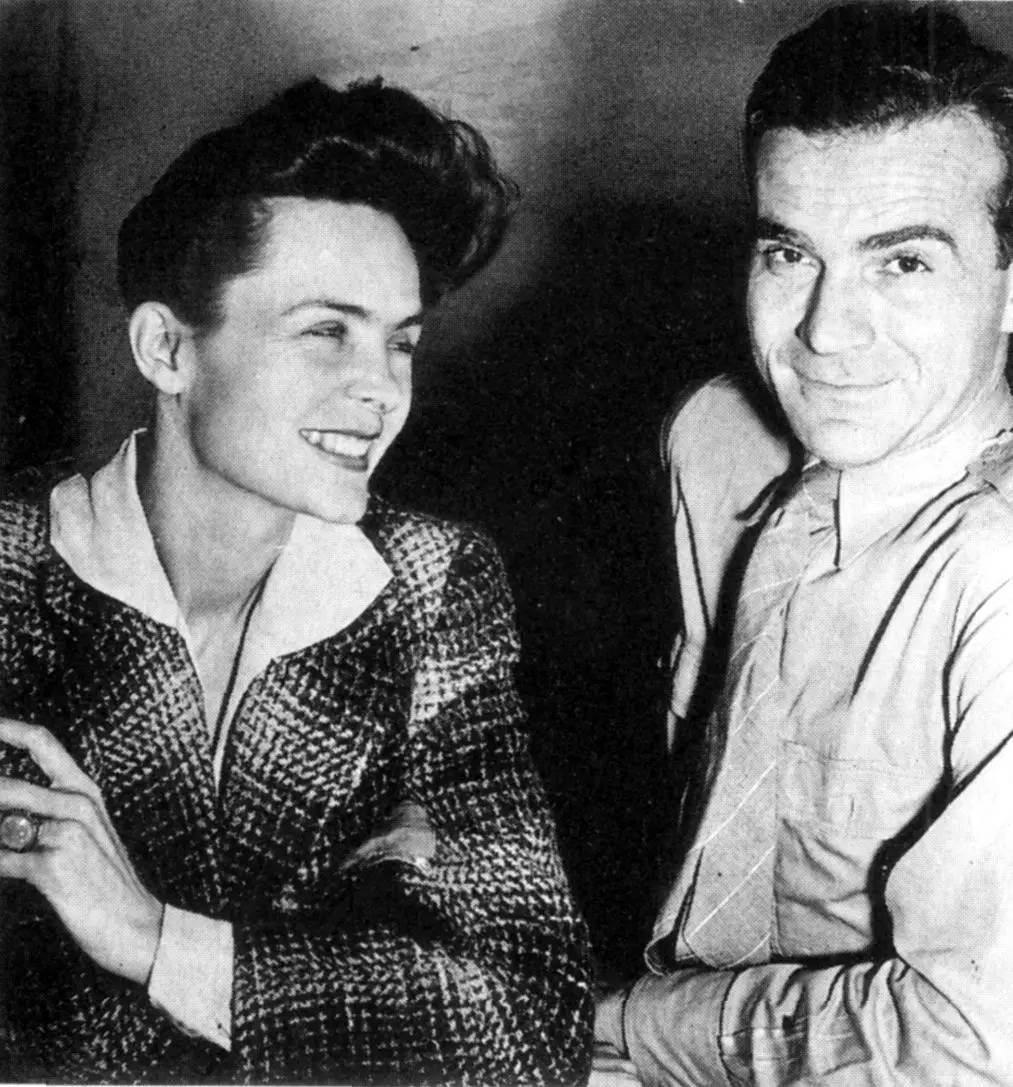

斯诺和夫人爱伦

二十世纪有不少外国记者来到中国冒险,斯诺的陕北之行,堪称最成功的、最具历史震撼意义的一次冒险。随着他的作品公开发表,曾被国民党宣传为几乎不存在的红军,第一次群体呈现在世界面前。

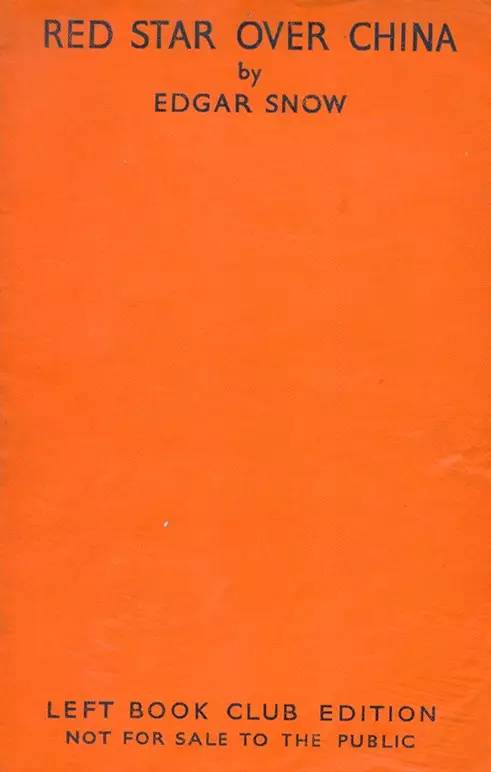

董乐山先生翻译的《红星照耀中国》,根据1937年7月伦敦维克多·戈兰茨公司的初版本。我收藏的一本,是格兰茨公司出版,但封面注明为“左派俱乐部”出版,并且是非卖品。这本书的衬页上,购书人的签名时间为1937年10月11日。

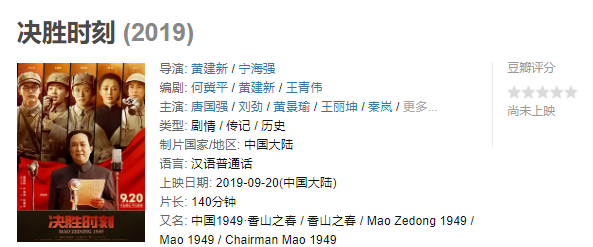

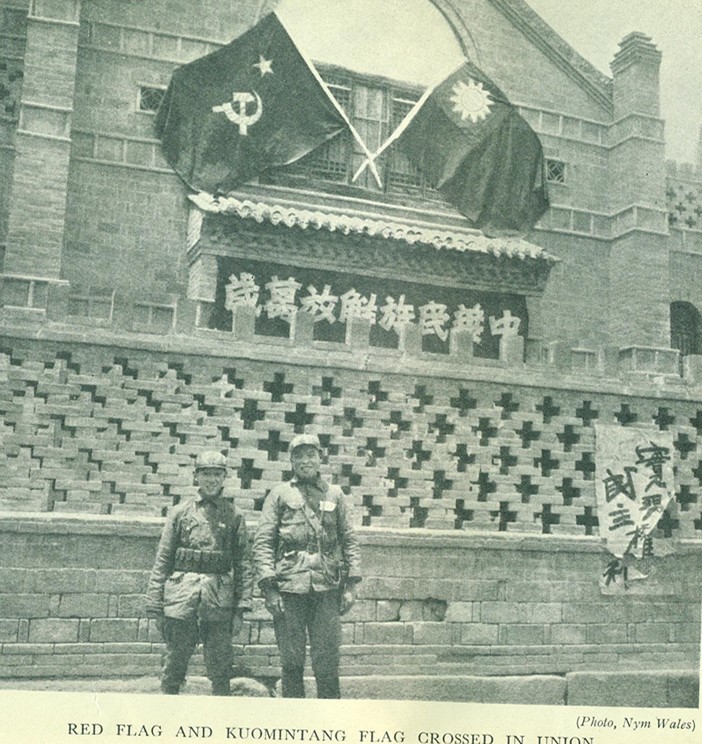

1937年版《红星照耀中国》发表国共合作的照片

《红星照耀中国》配有斯诺拍摄的不少照片。其中,他特地选用一张照片,照片上方,共产党的红旗与国民党的党旗一起悬挂,下方站立着两个士兵,一位是红军,一位是国民党士兵。他以此标志国共两党冰释前嫌,建立抗日统一战线, 全面抗战,由此展开。

《红星照耀中国》,1938年由美国兰登书屋的出版,从此风靡世界,一版再版,精装本、修订本,我所收藏的版本即有七、八种。

1937年伦敦出版红星照耀中国非卖品版

不过,翻阅所有版本,斯诺拍摄的最有名的那幅毛泽东头戴八角帽的肖像,却没有收入书中,令人不解。后来,我写《封面中国》,读斯诺的传记和《时代》周刊创办者鲁斯的传记,才明白其中原因。

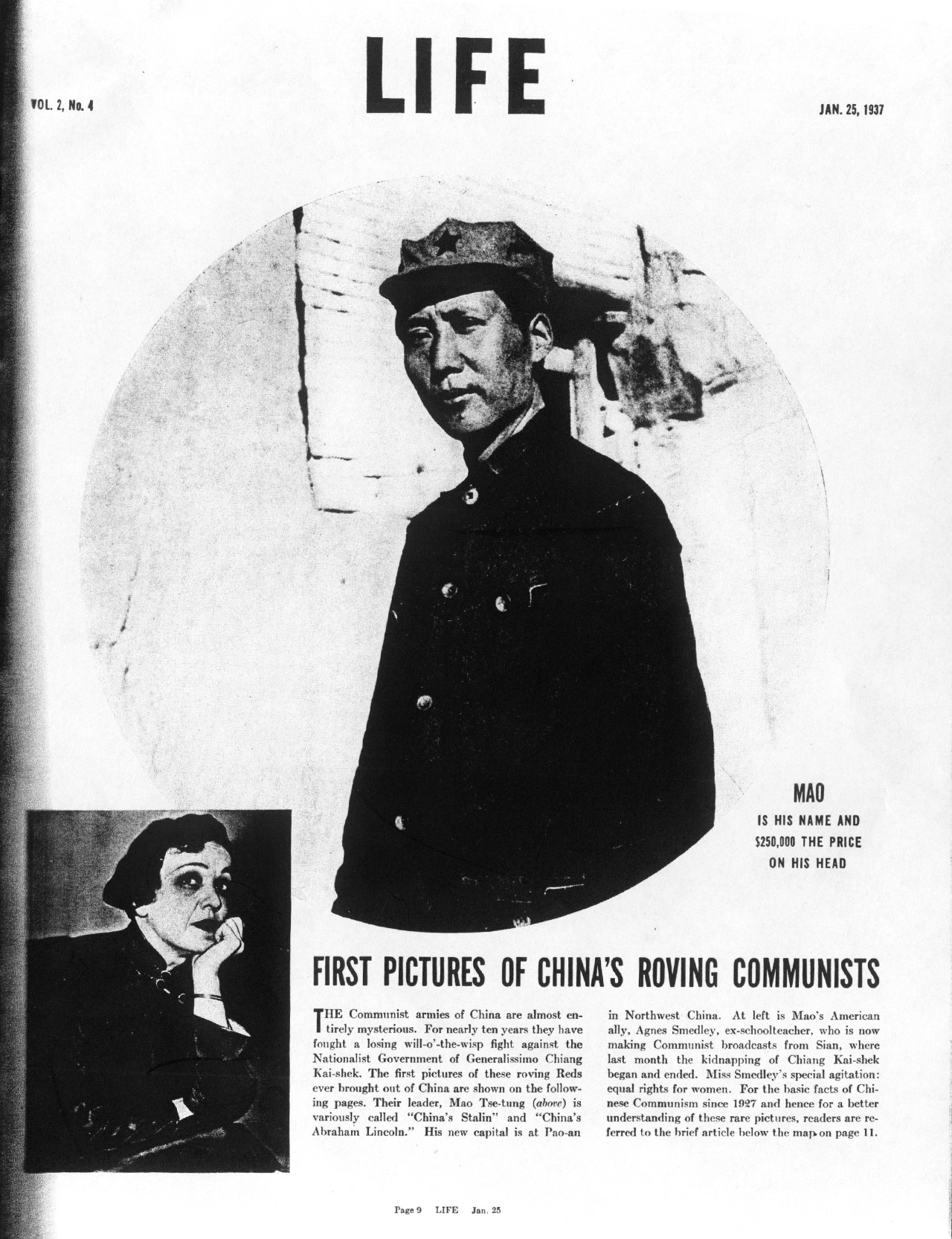

鲁斯在《时代》大获成功之后,于1936年岁末创办《生活》大型画刊,1937年 1月25日出版的《生活》杂志,从第九页起,用六个页码的篇幅发表了一组照片,标题是《中国漂泊的共产党人的首次亮相》。这些照片的作者,正是斯诺。此时,西安事变爆发还不到两个月。

1937年1月《生活》首次发表斯诺拍摄毛泽东红军时代肖像

毛泽东的大幅肖像照片在第九页上发表。在斯诺所有为毛泽东拍摄的照片中,这张头戴八角帽、神情沉着、面容清癯的肖像无疑最为著名。毛泽东喜蓄长发,从来不爱戴帽子,斯诺为拍照,特意将自己头上的八角帽戴在毛泽东头上。拍照时,一位来自美国的医生也在现场,他就是后来长期生活在中国的马海德。

1960年,斯诺重访中国时,马海德又回忆到当年情形:“在周围的人里,只有你给毛泽东戴过一顶帽子。那时,他的头发很长,而他又不肯戴帽子。……只有你的那顶帽子还像个军帽。这就是毛泽东的一幅最好的照片由来。多少年来,它出现在书籍、报刊中,现在它被收藏在革命博物馆。”

马海德说得不错。斯诺拍摄的这张毛泽东肖像,真的成了经典照片。在“文革”中,它在中国广为印刷发行,各处张贴,家喻户晓。不过,当它第一次与西方读者见面时,《生活》只有这样一个简略说明:“毛是他的名字,他的头值25万美元。”

1937年红星照耀中国扉页购书者签名和日期

斯诺的传记作者说,《生活》周刊当年为独家发表这批照片,向斯诺支付了1000美金,在当时这是非常可观的一大笔报酬。鲁斯的新闻敏感与魄力,由此可见一斑。这也可以用来解释,为何《红星照耀中国》一书缺少这张照片。

《生活》在发表斯诺拍摄的这些照片时,配发了另一位也曾到陕北采访过的美国作家史沫特莱的照片,以及她所写的关于西安事变和中国局势的文章。“编者按”说:

中国共产党的军队几乎完全是神秘的。将近十年的时间里,他们行踪不定,与蒋介石委员长的国民党政府进行战斗。下面发表的这些关于漂泊的红军的照片,是第一次被带到国外。他们的领导者毛泽东被称作“中国的斯大林”,或者“中国的林肯”。他的新首都在中国西北的保安。左面是毛的一位美国同盟者史沫特莱,她原是一位中学教师,目前正在西安的共产党广播电台工作,那里上个月发生的绑架蒋介石的事件已经结束。(《生活》,1937年1月25日)

毛泽东首次在这家美国的《生活》画刊上亮相,八角帽上的红星,在人们面前闪耀。半年之后,《红星照耀中国》在英国出版。

2. First Act in China: the story of the sian mutiny

《中国的第一次行动:西安事变的故事》

James M.Bertram(詹姆斯•贝特兰)著

The Viking Press,U.S.A, 1938.1

詹姆斯·贝特兰关于西安事变的这本书,中译本书名为《中国的危机》。

贝特兰在新西兰出生,从牛津大学毕业后,1936年以罗兹奖学金的访问学者身份来华,在北平燕京大学学习,同时兼为英国报刊报道中国情况,这一年,他二十六岁。

时间巧合。1936年12月12日,西安事变发生的当天,在北平,正是北洋军阀段祺瑞出殡的日子。斯诺,贝特兰等几位外国记者,对段祺瑞当年执政期间发生的镇压学生的惨案有所了解,因此估计段祺瑞出殡时,学生肯定会上街游行,警察也可能会与之发生冲突。

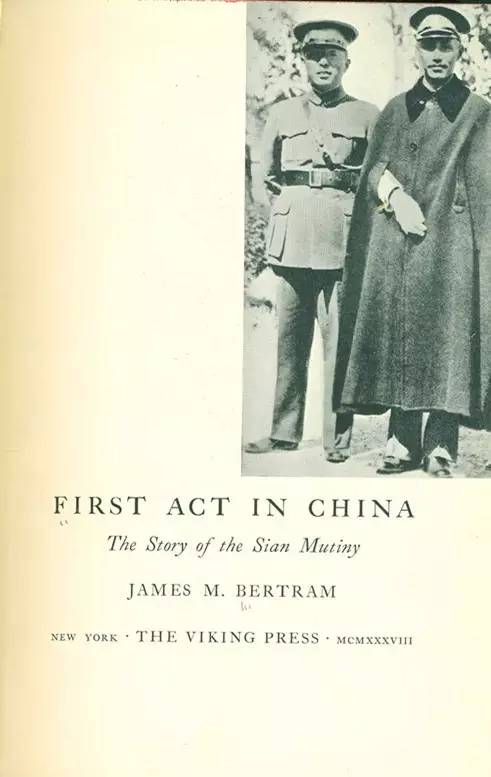

《中国的危机》扉页

学生果然上街了!警察果然也与学生发生了冲突!可是,令他们意外的是,北京当局表现出新的态度。

现场他们谁能想到,这天清晨发生在西安的张学良兵谏蒋介石一事,石破天惊,迅速地对北京的官方当局产生了影响。晚上,贝特兰从学生那里知道这一消息:“这天夜里,一个学生来找我,带来了一份仓促印出来的印刷品。‘你听说了吗?蒋介石今天清晨在西安被东北军抓起来了。这里传说他已经被杀掉了。’”这令贝特兰为之一震。他急于知道事件的真相,更愿意能赶到西安在现场对事件的进展进行报道。对于一位年轻记者来说,对这样一个震撼世界的事件进行现场报道,无疑是千载难逢的机会。

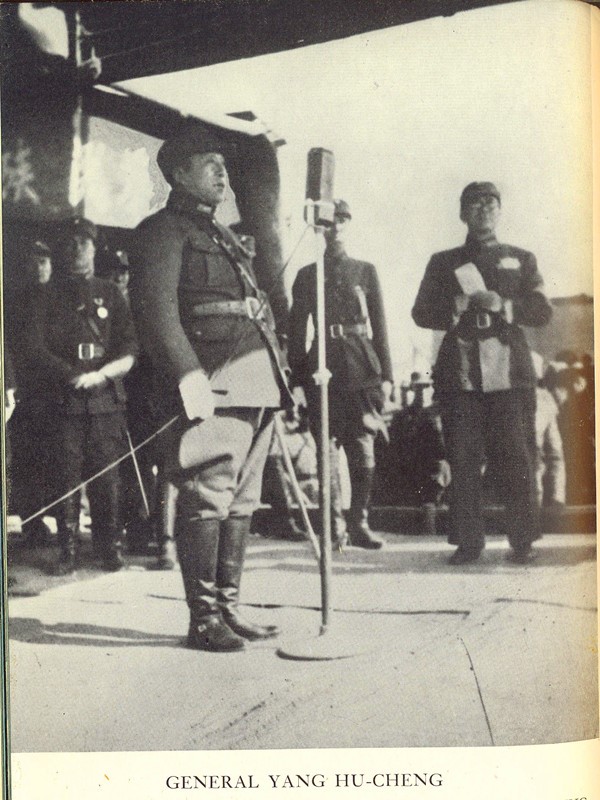

《中国的危机》中出现的杨虎城在西安演讲

贝特兰很幸运,他得到斯诺的全力支持。斯诺正忙于撰写《红星照耀中国》一书,他鼓励贝特兰实现西安之行,并且答应贝特兰可以作为他的特约通讯员,通过他向《每日先驱报》发稿。于是,在斯诺的帮助下,贝特兰立即动身前往西安。在西安,他先后采访了张学良、杨虎城将军。同时,他还接替先前抵达西安的史沫特莱女士,志愿在西安电台用英语向外界广播。

贝特兰虽不像史沫特莱那样,亲历西安事变的全过程,但他对北平学生运动的描述,前往西安的沿途见闻,以及在西安亲自介入中国历史的经历与感受,加之后期深入采访,使他成为外国人中全面叙述西安事变的不二人选。

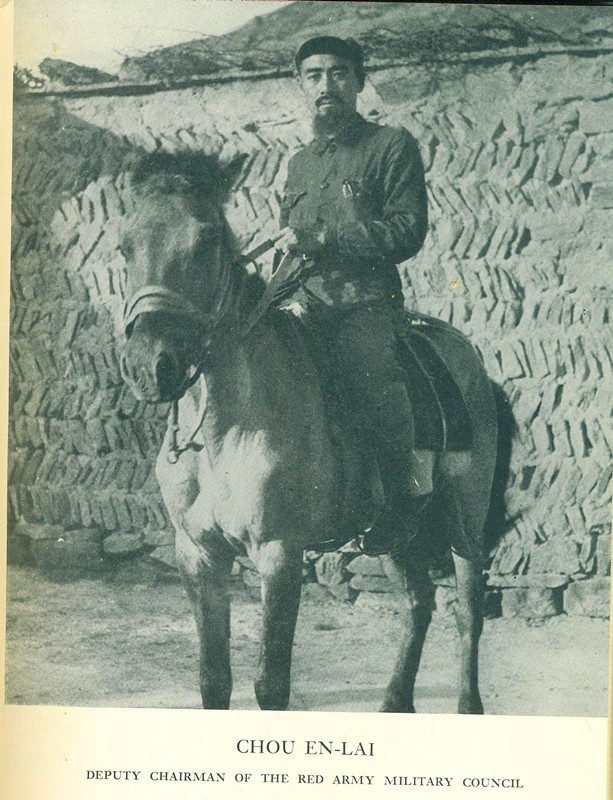

贝特兰的书中,同样有一些重要照片。如扉页选用蒋介石与张学良的合影,杨虎城现场演讲照片,中共出面处理西安事变的周恩来骑在战马上的照片。

《中国的危机》中出现的周恩来照片

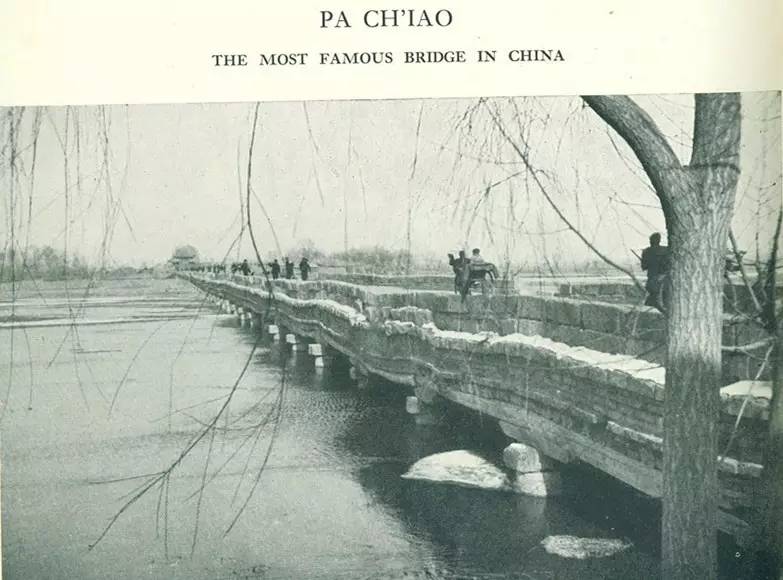

书中还有一张贝特兰拍摄的灞桥风景,令人遐想不已。当日灞桥,不知今日是否依旧?

《中国的危机》中的灞桥

3. Through China’s Wall

《穿越中国长城》

Graham Peck(格拉姆•佩克)著

Houghton Mifflin Company,Boston,U.S.A,1940年

1936年1月,美国人格拉姆•佩克第一次来到中国。他走下天津码头,拿着笔,怀揣着画夹,他想认真看看中国,然后用画、用文字记录下他的见闻。在遍游中国一年多后,他回到了美国,带回的有沿途画的百余幅素描和速写,还有笔记。

佩克到中国旅行时,只是要把这里作为他环球旅行的第一站。他在《穿越长城》开篇就这样写道:“当我1936年1月抵达中国时,我是一个旅行者,希望在中国逗留两三个星期,以此作为我环游全球的第一站。从旅行者角度而言,初次抵达颇令人满足。”他没有想到,这一满足最终改变了他的计划。他由北平北上深入今天的内蒙古一带,回到北平后,又取道上海,走三峡到四川,最远到大渡河才返回。计划中的两三个星期,最后变成了将近两年。

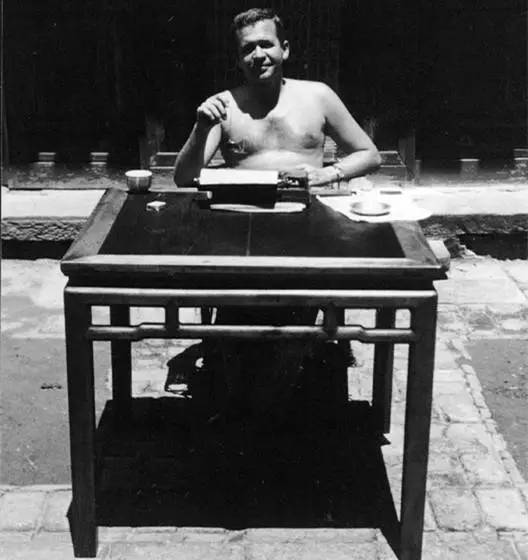

在中国写作的佩克

佩克这次中国旅行的成果,便是1940年出版的这本 Through China’s Wall (《穿越中国长城》),他以一个画家兼作家的敏锐目光和才华,生动记述了“七七事变”前后将近两年间中国的风云变幻和社会景象。该书1940年出版时,美国上下正密切关注着中国的战争局势,佩克以及他的书备受关注并获好评。也许美国国务院看中的正是他的这一中国经历和在《穿越长城》中所表现出来的才能,很快派他到抗战烽火中的重庆,任美国新闻处官员,一直到1948年才离开中国。

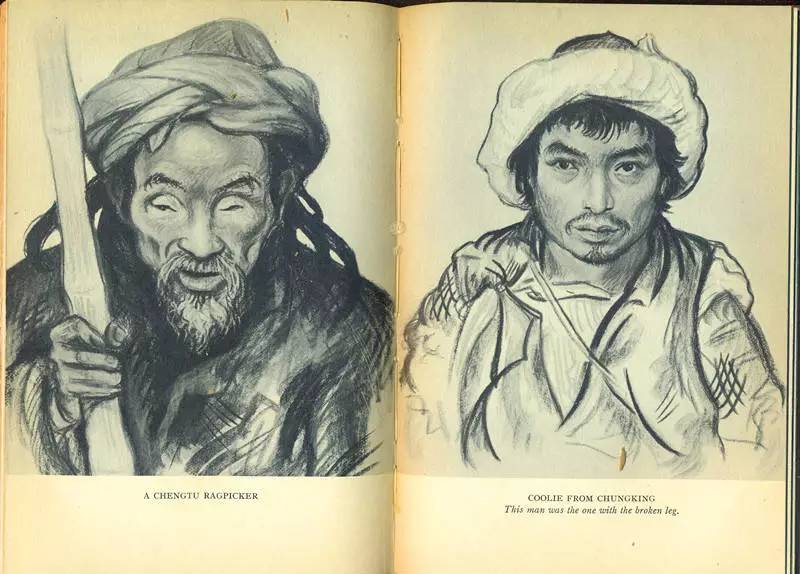

佩克画成都、重庆人物

与1936、1937年同期也活动在中国的另外一些外国人,如斯诺、史沫特莱、贝特兰等人不同,佩克在中国仅仅是一个旅行者,并没有亲自参与一系列重要的历史事件。但是,身处在大动荡中的他,却以自己的方式亲身感受着中国发生的一切,并用他的笔记录了下来。这就使得他的这本书,不单纯是游记,而不可避免地记录下中国历史的不同侧面,折射出大事件的影子。

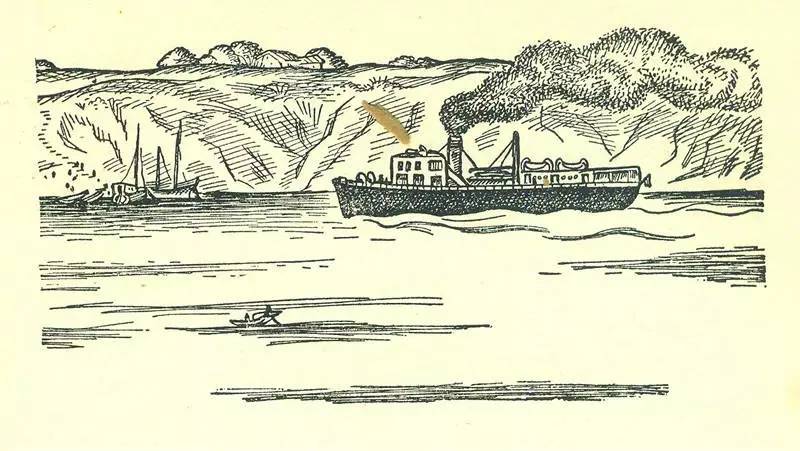

西安事变期间,佩克正在长江上航行。他在《穿越长城》中,这样记叙船上人们得知蒋介石被释放的消息后的反应:

佩克画行驶在长江上的客轮

在中国,1936年的圣诞节是个引人注目的日子,就在这一天,蒋介石在西安被释放。这一事件的消息,在那天下午由船上的收音机广播出来。船上所有的中国人欢呼雀跃,当晚还临时安排了一次宴会。我怀疑这些中层和上流社会的乘客们,如果他们知道了这一事件后来所显露出来的含义,是否还会如此兴奋;如果他们认识到它最终将促成战争的发生,是否还会为之庆祝。当时情况是,它似乎只是蒋介石个人的胜利——据官方宣布,张学良在读了他的日记之后深为感动遂予以释放……(李辉译自《穿越中国长城》

佩克是在1937年7月回到北平的,他目睹8月8日日本军队占领北平后,列队入城的历史一幕:

整个上午,一长排军队、卡车、坦克通过永定门(南门)开进城,他们先是耀武扬威走在中心大道上,然后分别占领中国军队撤离后的兵营。

我和红十字会那天在城外,没有看到这一进军的大部分过程。但我回来时,赶上看到了队伍的尾巴。哈德门大街上轰隆隆开着一队卡车,上面装载着食品和军火。车上都罩着用玉米秆、叶子编织的伪装网,风尘仆仆的驾驶员的钢盔上也伪装得像一个蒿茴袋子,里面撒满树叶和青草,还有花朵,造成意想不到的调情的样子。(李辉译自《穿越中国长城》

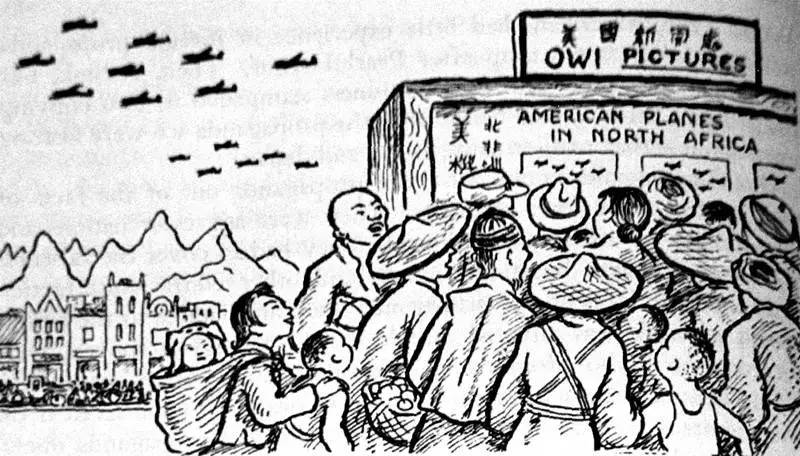

佩克画重庆市民观看北非战场消息

佩克结束第一次中国之行是在1937年10月。他对离开时北平的凄凉景象记忆深刻:

我最后一次离开北平是在10月中旬的一个温暖的下午,在站台登上火车,只见站台静静地躺在爽亮的秋天的阳光里,显得冷清。两个月前,开往海边的火车则是挤满着逃难的人群,自上海爆发战争后,这一状况被中止了。这样,这辆列车上几乎没有中国人,车厢里空得很,只有一些日本军官、叫卖的小贩以及护卫日本士兵的警察。在行李车里,被火化了的日本死者,装在白色的骨灰盒里被运走。(李辉译自《穿越中国长城》)

佩克画重庆大轰炸时期悬挂的信号标志

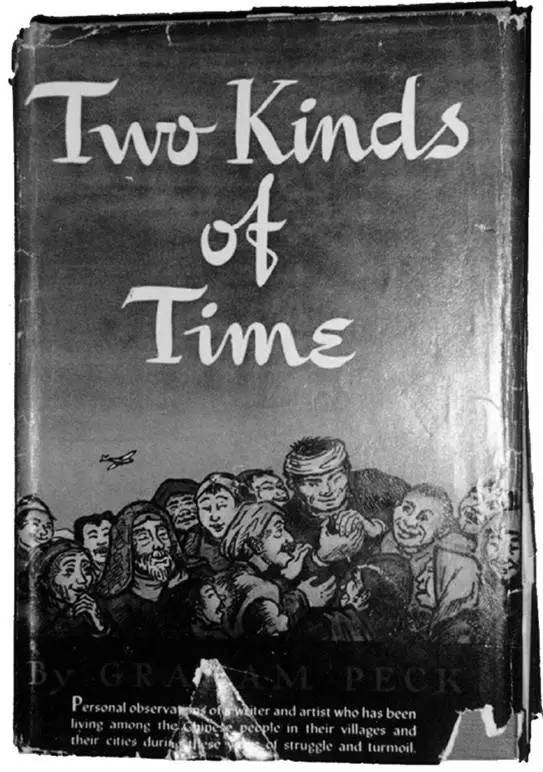

正是在中国全面抗战即将展开之际,佩克返回美国。他在中国目睹的一切,使他再也不会摆脱中国记忆对他的精神影响。他会继续关注这里。这样,当他得到机会重访中国时,他便不顾战时的危险和艰苦,毅然来到了正面临着大轰炸的重庆。他愿意和中国人一起走过战争。佩克1948年回到美国后,于1950年出版了他的第二本关于中国的书 Two kinds of Time(《时代的两种类型》),在美国诸多关于中国抗战的著作中,他的这本书被誉为经典。

《时代的两种类型》书影

《时代的两种类型》中译本1987年由三联书店出版。译笔相当精彩,但书名改为《一个美国人看旧中国》却颇为不佳。2001年7月访问华盛顿时,我在美国国会图书馆借出原作翻阅,发现书中原来还有百多幅插图,它们均为佩克在中国时画的速写或漫画,与文字相得益彰,为战时中国的历史场面和日常生活留下了具体而生动的画面。中译本舍插图而不用,实在可惜,如有机会再版,或许可以弥补。

4. Burma Road ,the story of the world’s most romantic highway,

《滇缅路——世界最传奇公路的故事》

Nicol Smith(尼克尔•史密斯)著

The Bobbs-Merrill Company, U.S.A 1940

三十年前,1985年撰写萧乾先生传记时,读他在1939年滇缅路采访归来发表的特写《血肉筑成的滇缅路》,深为他笔下的中国民众的伟大而感到,从设计师、归国华侨到数十万筑路民工。如果我没有说错的话,萧乾的这篇《血肉筑成的滇缅路》,是当时最早以文学形式描写滇缅路的作品,字数并不长,却写得极为感人,读来令人热血沸腾。在当年交通极为艰难的情形下,年轻的萧乾能够走一趟刚刚完成的滇缅路,也实属不易。

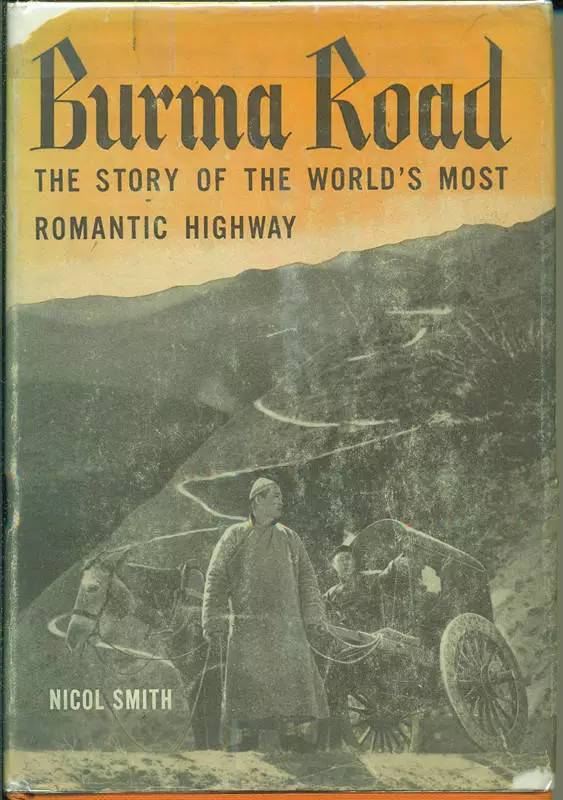

《滇缅路》书封

萧乾将滇缅路与万里长城相比较,这样写道:

旅行在崭新的滇缅路上,我重温了这感觉。不同的是,我屏息,我微颤,然而那不是沉甸,而是为他们的伟大工程所感动。正如现代人对蜿蜒山脊的万里长城惊愕得倒吸一口冷气,终于有一天我们的子孙也将抱肘高黎贡山麓,叹止地自问:是可能的吗?九百七十三公里的汽车路,三百八十座桥梁,一百四十万立方尺的石砌工程,近两千万立方尺的土方,不曾沾过一架机器的光,不曾动用国库的巨款,只凭二千五百万民工的抢筑:铺土,铺石,也铺血肉,下畹段(下关至畹町)一九三七年一月动工,三月分段试车,五月便全部通车。(《血肉筑成的滇缅路》)

本文作者在滇缅公路56公里处留影

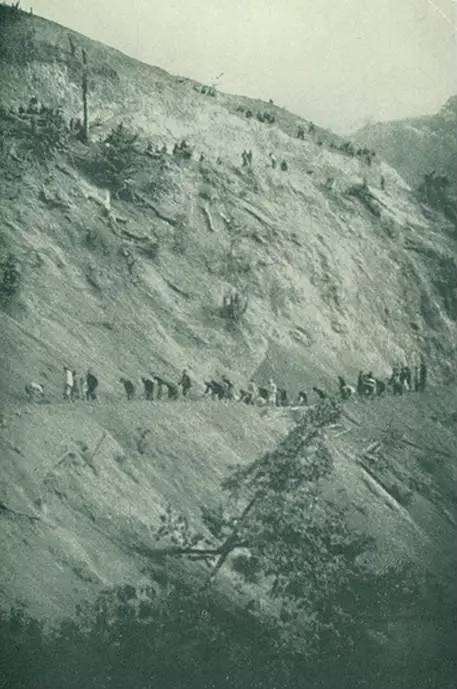

与萧乾所发感慨一样,美国旅行者尼克尔•史密斯也将滇缅路与万里长城相比拟。1939年,他令人不可想象地自己驾车走完滇缅路,于1940年出版《滇缅路——世界最传奇公路的故事》一书,他为一张修筑滇缅路的照片写下这样一句说明:“中国伟大的新公路,足以与中国古老长城相比,它完全靠男男女女们用双手修建。”

很遗憾,未能查阅到作者情况。我收藏的《滇缅路》并不是1940年的初版本,而是1942年由纽约的花园城出版社(Garden City Publishing Co.)出版的精装本,为“动身探险”(Take time out for Adventure )系列之一。

《滇缅路》图片之一

“几年之前,滇缅路只是一条狭窄的、遥远东方的小路,很少有人知道,也很少有人关注。如今,它已成为通往战时中国心脏的一条最重要的、频遭轰炸的公路。

当尼克尔•史密斯提出自己驾车穿行滇缅路时,有人告诉他这不可能。其中正值雨季是一个原因。如果试图穿越公路,他可能会被冲下去,无影无踪。第二个原因,中国政府不会同意。滇缅路是他们不公开的军事机密,不过,史密斯找到办法如愿以偿。他成功地驾车穿越滇缅路。

这是一次走进东方中心的奇妙旅行——在这条难以置信的公路上,可以看到历史悠久的景象,可它却又是一条新公路,由数以万计英雄的劳工,历尽艰辛修筑而成。这条公路,穿过位于法属印度支那北面高山峻岭的原始森林,从英属缅甸用卡车、大型运输车将军火和装备运进被围困的中国内陆中心。这是一次充满冒险的行程——穿过迷雾笼罩的山谷和悬崖峭壁,不期而至的死亡威胁,几乎随时出现。”

尼克尔•史密斯在《滇缅路》中,详细叙述自己从香港出发,前往云南,从昆明开始自己驾车穿越滇缅路的行程。

今日惠通桥景象

我在撰写萧乾传记时,一直希望能踏上滇缅路。今年六月,前往腾冲,再由腾冲驱车前往怒江之畔的惠通桥——萧乾在文章中重点描写的部分。滇缅路如今仍在使用,当年滇缅路上唯一的惠通桥,旁边新修一座“红旗桥”。老桥弃用,但是,一根根铁索链仍将两岸连接,没有木板遮掩,湍急江水奔腾而去。

今日惠通桥景象之二

一个巧合,就在我伫立惠通桥遗址的时候,收到北方文艺出版社一位编辑的短信,告诉我他们将出版一本影像志,全面呈现滇缅路、中印公路、驼峰航线构成的“抗战生命线”,书名为《天堑通途》。回到北京,我重读萧乾特写,最后一段他写道:“有一天你旅行,也许要经过这条血肉筑成的公路。你剥橘子糖果,你对美景唱歌,你可也别忘记听听车轮喜爱面格吱吱的声响,那是为这条公路捐躯者的白骨,是构成历史不可少的原料。”说得多好,历史感多么强烈!

尼克尔•史密斯的这本《滇缅路》,未见有中译本。或许值得翻译,看当年亲历者真切感受与细节,历史场景想必会更为丰实。

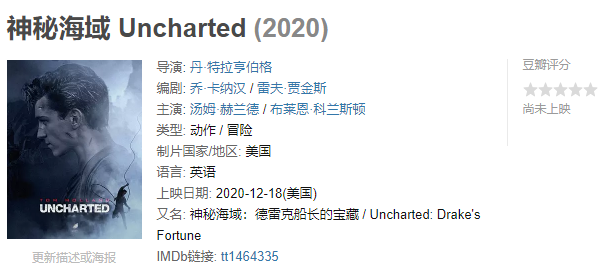

5. The Soong Sisters

(《宋氏三姐妹》)

Hong Kong Holiday

(《香港假日》)

Emily Hahn(项美丽)著

The Country Life Press ,Garden City ,New York,U.S.A,1941

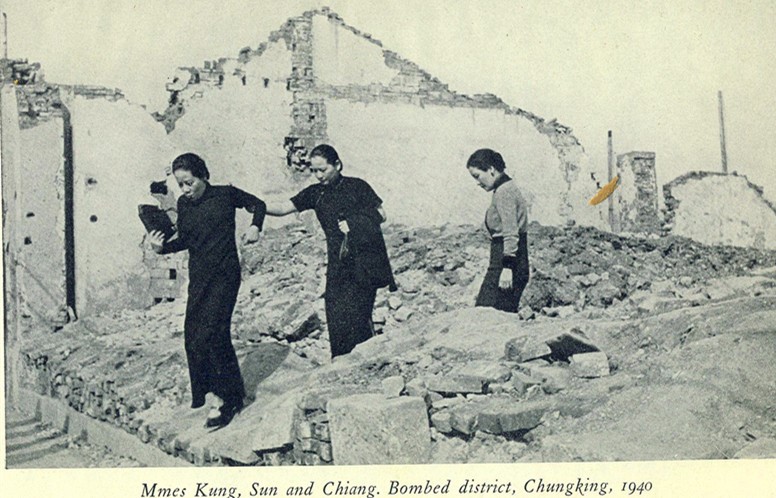

1941年,可谓美国作家项美丽一鸣惊人的年份,这一年,她的两本关于中国的书在美国出版,一是《宋氏三姐妹》,另一本是《香港假日》,其中,《宋氏三姐妹》最为轰动,这是第一本将宋蔼龄、宋庆龄、宋美龄三姐妹集中描写的传记,抗日统一战线的形成,使1927年之后一度互为敌对、不相往来的宋家三姐妹,终于携手并肩,共同抗日。三姐妹在日机狂轰滥炸的重庆,穿越废墟,慰问难民,关爱孤儿,一同度过各自珍惜、终身难忘的日日夜夜。

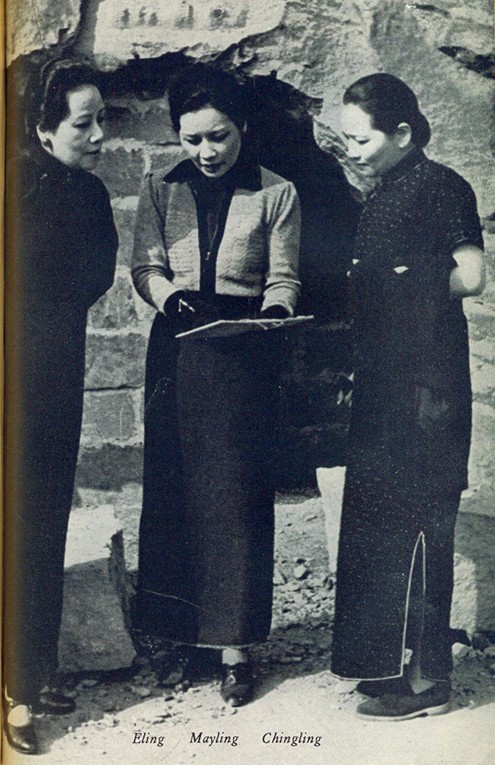

宋氏三姐妹手牵手穿过重庆轰炸后的废墟

来自美国的Emily Hahn本身是位奇女子。一九三五年,她与妹妹两人刚到上海,几天之后,在一次聚会上与邵洵美相遇,两人都感到对方的吸引。谈话间,邵洵美当即为她起了“项美丽”这个中文名字。美的欣赏,诗意的语感,极为贴切。与邵洵美的情缘,促使项美丽改变仅仅是来华旅行的计划,让妹妹归国,她独自一人留在上海。通过邵洵美,项美丽结识林语堂、沈从文、张光宇、全增瑕、吴经熊等,在中国学者、作家、画家的圈子里,一个漂洋过海的外来者,如鱼得水…… 她为《纽约客》长期撰稿,描述中国印象。她和邵洵美合作编辑出版了一份中英文双语的《声色》画报。

邵洵美的女儿邵绡红所写的项美丽,一个奇女子形象跃然纸上:毕业于燕京大学的杨刚,一九三八年时任《大公报》记者,借住项美丽寓所,身为中共地下党员的她,项美丽和邵洵美的帮助下,以最快速度将毛泽东新发表的《论持久战》译成英文,率先发表在项美丽编辑出版的英文杂志Candid Comment (《直言评论》)。邵绡红写到,抗战爆发,上海成为“孤岛”之后,项美丽还同意邵洵美的朋友、国民政府的一群情报人员,住进自己家中,不时与重庆方面电报联系,直到被租界警察识破,才紧急转移……

《宋氏三姐妹》扉页

《宋氏三姐妹》开始并不在项美丽的写作计划之中,王璞《项美丽在上海》一书对此有详细叙述。

1938年春天,十年前曾经追求过项美丽姐妹俩的美国作家约翰·根室(John Gunther ),与妻子来到中国。此时的根室刚刚出版《欧洲内幕》一书,预言希特勒和墨索里尼将是欧洲和世界的灾星,不幸而言中,一时间声名鹊起。根室还计划写一本《亚洲内幕》,揭示日本军国主义对亚洲的威胁,探讨如何结束中日之间正在进行的这场战争。两人见面,项美丽告诉根室,她正在写一本小说,关于一个美国女人和一个中国绅士之间的爱情故事,事情顺手得“就跟一块好牛排”似的。这本书就是后来出版的《潘先生》,应该基于她和邵洵美的故事而创作。

三姐妹的故事,更是中国的故事

根室却不赞同写这部小说,而是建议她,写政治人物,并且直接写宋氏三姐妹。

一个非常好的创意。中国正在进行的抗战,吸引全世界目光,作为盟国的美国民众,对在美国留学过的宋氏三姐妹的故事,一定兴趣浓厚。项美丽心里当然非常清楚,这是三姐妹的故事,更是中国的故事。经过邵洵美的穿针引线,项美丽先由邵洵美陪同,去香港采访宋霭龄,又通过宋霭龄联系宋美龄。项美丽专程前往重庆,一呆就是三个月。

王璞写道:“三个月后,她为了采访宋氏三姐妹在香港的会合而回到香港,本来打算在此写完全书,又因三姐妹联袂去重庆的活动二追踪她们再次回到重庆。这次一待就是六个月。直到完成全书。在宋家三姐妹相聚重庆的一个月中,她参加了她们在重庆的所有活动。由于宋庆龄住在宋蔼龄家里,她也得以近距离了解宋庆龄。”

在1946年出版的回忆录《中国与我》(China to Me )一书中,项美丽这样写到宋庆龄印象,以及她与姐妹之间的关系:

这是我开始写这本书后第一次与她、这位神话般的宋家第二个女儿接触,以了解她的活动。重庆的年轻人和左派分子欢欣鼓舞,迎接她的到来。她被他们当作圣母与女王的结合体。她性格羞涩且谨慎,极力逃避他们的注目,只与少数忠实的老朋友会面。……据我所知,孙夫人完全自由,她想看什么人就看什么人,想去哪里就去哪里。在那段时间里,她与她的家人,包括蒋夫人,保持了良好的关系。对于这位也是第一夫人的妹妹,她并不想与之敌对,也不想把她看成竞争对手。(转引自王璞《项美丽在上海》)

项美丽书中宋氏三姐妹

《宋氏三姐妹》堪为项美丽所写关于中国的最有影响的著作。在她之前乃至以后,还没有别的人,无论中国作者或者外国作者,能享有她那样的机遇,可以与宋氏三姐妹直接交往,搜集大量第一手资料。

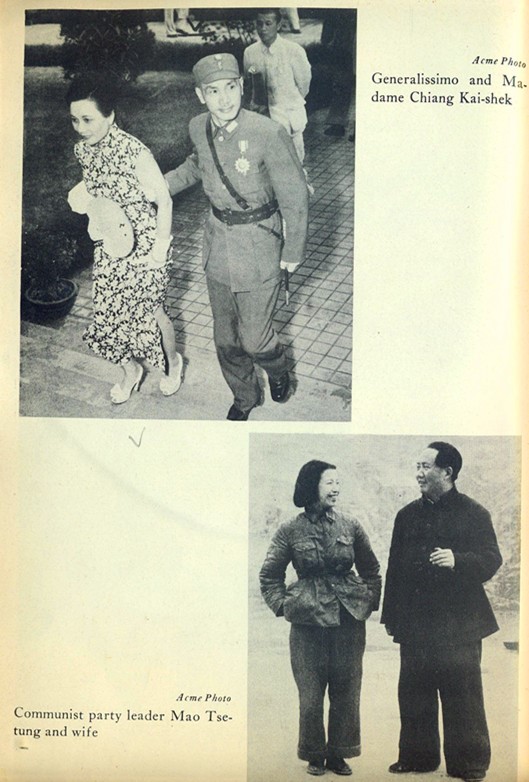

书中有几张珍贵照片,宋氏三姐妹一同手牵手走过重庆被轰炸后的废墟,宋氏三姐妹与失去家庭的孤儿们在一起。

《宋氏三姐妹》一经问世,顿时成为美国畅销书,在两个盟国之间,项美丽用笔,搭起一座沟通的桥梁。《宋氏三姐妹》,生正逢时。

1999年前后,经韩素音的女儿蓉梅介绍,我与项美丽的女儿卡罗拉取得联系,她寄来这本《宋氏三姐妹》,珍藏至今。希望有一天,我可以将之翻译出版。

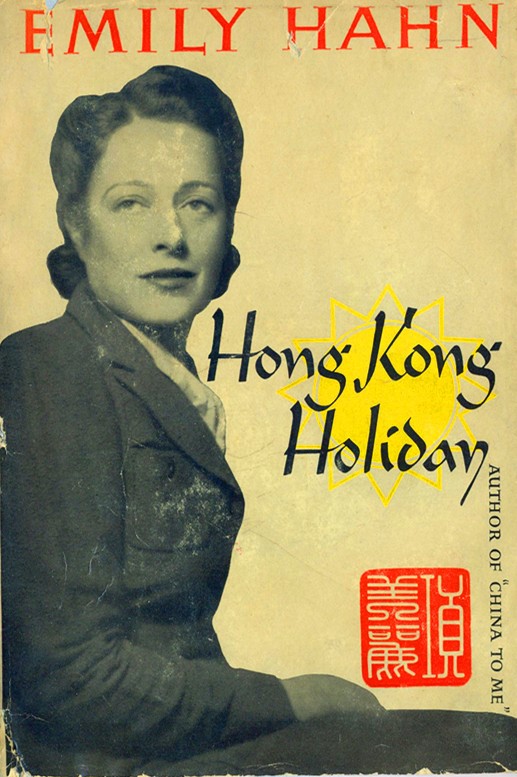

项美丽1940年出版的《香港假日》,是她在《纽约客》专栏发表的关于中国生活的文章结集。我收藏的这本不是初版本,是1946年的精装本。一次在香港,董桥先生知道我对项美丽作品感兴趣,遂将此书割爱相赠,至为感谢。《香港假日》的专栏文章,以描写抗战背景下的香港日常生活为主,写战争气氛下的众生相。其中,她在重庆采访宋氏三姐妹期间亲历的大轰炸,也有生动描述。在《玛丽的优雅》一文中,项美丽写道:

《香港假日》封面

告别重庆的那一天到了。那是八月末,天气比我们在那儿的任何一天都要炎热。湛蓝湛蓝的天空似乎给了日本人灵感,连着两天时间里,燃烧弹像倾盆大雨似的坠落在伤痕累累的废墟上。我们在江这一侧的山上,看着对面空袭引起的大火,燃烧了二十四小时之后才完全熄灭,留下一片陌生又荒芜的土地。

很难相信我竟然真的要离开了。去别处生活的想法让我很茫然。好像全世界我所知道的就是在群山高处的一个小山顶俯瞰一个瘦骨嶙峋的城市。但真的是要离开了。我从驻防指挥官那里获得许可,注射了疫苗,办好了去香港的签证。一位好心的英国人汉伯里把他的阁楼腾出来供女难民用,我就在那里拖出行李箱开始打包。

……

在轰炸机来之前,我们泰然消磨了好大一会儿。那是我遭遇的最后一次空袭,所以记得尤其清楚。我记得我们是如何沿着长长的游廊来回走着,等待并猜想着飞机将从哪个方向袭来。第一批飞机来了,它们横穿整个城市,将炸弹丢在重庆脊梁处的山顶上,震颤的空气中,一柱柱灰尘和黑烟从宁静的废墟上缓缓升起。就在我们注目远望时,又一架飞机飞来,越来越近,直向我们头顶的天空冲来。

“小心!”有人喊道。我和其他人一样赶紧趴下,就在下面一百码之外的江里,两三个炸弹轰然爆炸,江水喷涌上来,泥浆四溅。(胡妍妍译自Hong Kong Holiday)

项美丽的这些亲历记,为重庆承受的大轰炸惨况,留下难得的记录,也可以视为她撰写《宋氏三姐妹》的抗战背景之一。

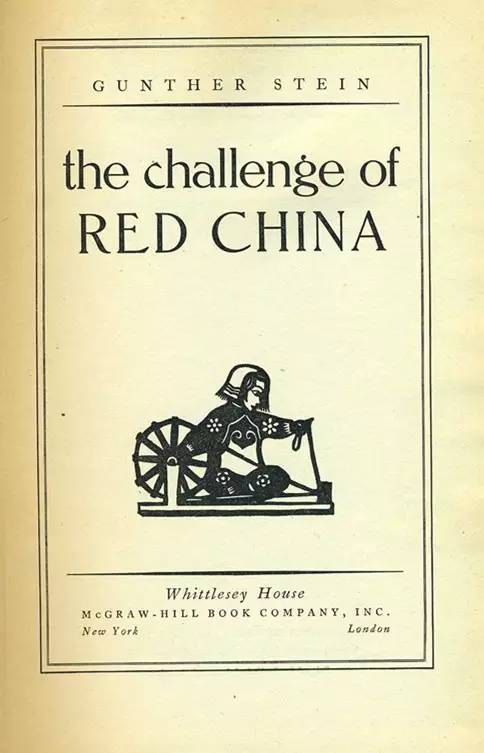

6. The challenge of Red China

(《红色中国的挑战》)

Gunther Stein(冈瑟·斯坦)著

Pilot Press,London & New York,1945

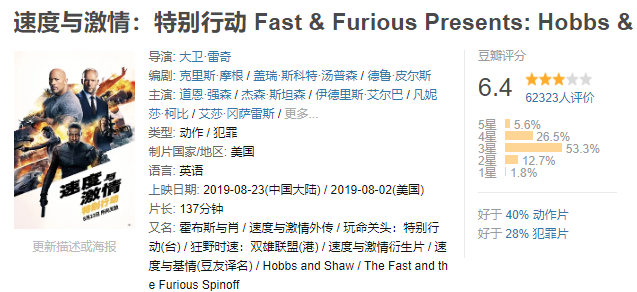

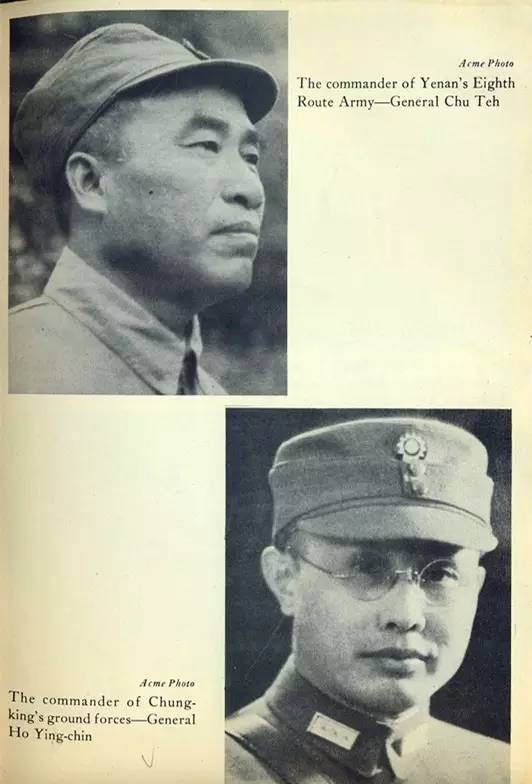

1945年出版的这本《红色中国的挑战》,在伦敦和纽约同时出版发行。这本书,是斯坦参加1944年“中外记者西北考察团”,访问延安等地返回重庆后的成果。他的历史敏感性,在书名上得到充分体现。

自1941年皖南事变之后,重庆的外国记者几乎没有可能前去共产党的解放区进行采访,为此他们对国民党政府的新闻封锁极为不满。1944年的年初,中国共产党驻重庆办事处走来一群外国记者,他们集体采访了留守这里的负责人董必武。他们熟知的领导人周恩来,目前留在延安参加整风运动未归。这几位记者中有《纽约时报》的阿特金森、代表美联社和《曼彻斯特导报》的斯坦,《基督教科学箴言报》,《时代》的爱泼斯坦,代表合众社和《泰晤士报》的福尔曼等。

《红色中国的挑战》扉页

这些外国记者,他们想根据自己的观察来报道,而不愿意受政府的严厉检查或被全部禁止。他们迫切要求放松新闻检查。他们希望去了解被封锁的延安。经过一番努力,六名外国记者开始了他们的延安之行。他们有联名上书中的四位:斯坦 、爱泼斯坦 、福尔曼、沃陶,另外还有塔斯社的普金科,美国天主教《信号》杂志的夏南汉。与他们同行的还有几名中国记者几位政府官员。他们身上都佩戴上了“中外记者西北考察团”的徽章。1941年皖南事变以来国民党的新闻封锁,撕开了缺口。

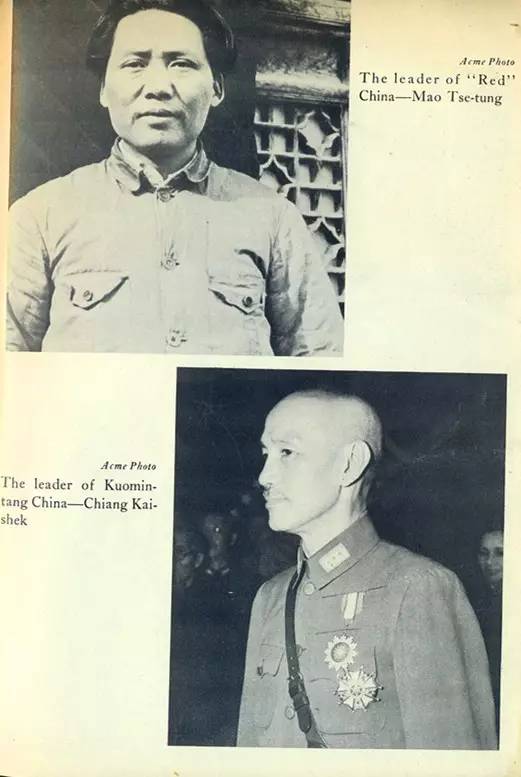

《红色中国的挑战》中的毛泽东与蒋介石

与雾重庆完全不一样的晴朗天空,与中共领导人无拘无束的采访和交谈,目睹中共部队的战斗力,以及延安的舞会和中共领袖们的个人魅力,所有这一切,在来到延安的记者们眼前,呈现出一个新的世界。

几个月后,负责给美国国务院提交外国记者团延安之行分析报告的格拉姆·佩克,见到了回到重庆的冈瑟·斯坦一行人。他写道:“我和这批记者中的几个交谈过,我发现了他们受到了深刻的震动。他们看到了共产党和国民党之间的差异是那样巨大和鲜明,以致没有任何方法能够防止一场内战的爆发,而在这场内战中,最有希望获胜的是共产党人。”

蒋宋夫妇照片在上,毛江夫妇照片在下

中译本《红色中国的挑战》出版时,勒口说明特地写道:“本书在西方出版后,增进了外界对中国共产党和中国革命的了解和同情。也在某种程度上澄清了外界对中国共产党和中国革命所散布的种种谣言和污蔑。”这里所提到“谣言”,主要是关于作家吴伯萧和王实味。在第三十章《真相大白》中,冈瑟·斯坦写到,他们参加一个作家、艺术家等文化界人士的招待茶会,吴伯萧站起来讲话。

本书增进了外界对中国共产党的了解和同情

《红色中国的挑战》1945年出版之际,抗战硝烟消散,毛泽东飞离延安,与蒋介石举行重庆谈判。如何避免国共内战爆发,成为新的、严峻的现实选择。历史新的一页,即将翻开。

《红色中国的挑战》出版之际,抗战硝烟消散

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)

作者:佚名

来源:商业周刊中文版