可餐梅色:吃货还是墨客?

文/谢文君

自屈原一曲《离骚》而将香草美人传统高树诗坛后,形态各异的花卉便陆续附带了不同的精神价值,在文人诗中争奇斗艳。迥异于以富丽的牡丹为贵的唐代,寒瘦的梅花在宋诗中得以独尊。据统计,在《宋诗钞》中,“梅”之意象出现888次,为植物第三、花卉之首,在《全唐诗》中却仅排植物第九、花卉第六(《草木缘情——中国古典文学中的植物世界》)。以杨万里为例,他关于梅花的诗就有112首(包括一篇《梅花赋》),比位列第二的海棠诗多出76首(《杨万里花卉文学研究》)。有宋一代,的确是梅花的天下。

在这样的大背景下,宋代诗人笔下的梅花,或刚正不阿,“只留清气满乾坤”;或素朴天真,“朵朵花开淡墨痕”;或飘逸出尘,“暗香浮动月黄昏”......给人以极佳的精神享受:

两枝残菊两枝梅,同入银瓮酿玉醅。

——《退休集.梅菊同插砚滴》

脱蕊收将熬粥吃,落英仍好当香烧。

——《寒食梅粥》

吾人何用餐烟火,揉碎梅花和蜜霜。

——《江湖集.昌英知县叔作岁赋瓶里梅花时坐上九人七首》

一花自可咽一杯,嚼尽梅花几杯酒。

——《江湖集.夜坐以白糖嚼梅花》

客官请慢......您看就看吧,怎么还往嘴里塞呢?

一、梅,可食乎?

关于先吃梅花还是先吃梅果这个问题,答案是肯定的:先吃梅果。《诗经.召南.摽有梅》就有关于收获梅子的描写,“摽有梅,顷筐塈之”,用梅子的纷纷成熟落地暗示了时光的抛掷、少女的成熟,从而烘托出待字闺中的急切心情。《尚书.商书.说命下》则将梅子的功用作了更详细的阐述,“若作和羮,尔惟盐梅”,古代梅果是作为类似盐、醋那样的调味品出现,并作烹调、祭祀等之用。李时珍在《本草纲目》中写道:“梅,血分之果,健胃、敛肺、温脾、止血涌痰、消肿解毒、生津止渴、治久嗽泻痢。”可见,当梅这一植物首先出现在人类的视野中时,首先得到重视的是它的实用价值。考古发现也证实了这一点:1976年在上海市青浦县崧泽遗址中发现的野生杏梅果核碎片,距今约有5200-5900年。

不过,梅果能吃,梅花也能吃么?

不似兰花、菊花那般,要么佩香驱邪,要么泡茶下火,梅花的审美和食用价值都发现得稍微滞后些。汉代以后,东晋陆凯的《赠范晔》中才有折梅“聊寄一枝春”之语;宋代江湖诗人林洪的《山家清供》才出现了大量大量以梅花为佐料的食物:梅花汤饼、蜜渍梅花(杨万里原创)、梅花粥、梅花脯......

可是,谁是第一个吃梅花的人呢?

对此,只能说,第一个在诗中表达了对梅花的偏嗜并对其大吃而特吃的人,是宋代的杨万里。1174年正月,在好友于西湖钊寺为自己开设的饯行宴会上,杨万里却“醉登绝顶撼疏影,掇叶餐花照冰井”,管他清酒珍馐千斗万钱,他只取梅花嚼,从此一战成名。此等非同凡尘之雅趣,难怪杨万里要不无得意地提及蜀人君玉对自己的评价了:“韵胜如许,谓非谪仙可乎?”

二、食梅,墨客乎?

距离产生美。清逸脱俗的梅花,只可远观不可亵玩,杨万里这一左右开弓、大张其口,说是焚琴煮鹤还绰绰有余,怎么封成“谪仙”了呢?

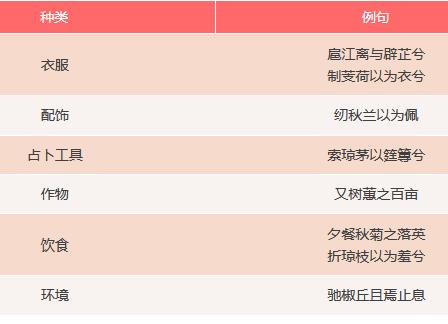

这还是要从屈原的一曲《离骚》说起。“朝饮木兰之坠露兮,西餐秋菊之落英”,屈原将本来只具有观赏价值的坠露、落英演变出了食用价值,从而割裂了他与世俗实用物质的关系。这一割裂是层第渐进的:

从衣服、配饰、占卜工具、作物、饮食再到环境,无处不在的香草构成了一个生机盎然的自然世界,将一切世俗的物质排除在外。似乎只有最简单的取之于大自然的物质,才能反衬出最丰富的升腾于内心深处的精神。这很容易让人联想起庄子“草木遂长”的至德之世,陶潜“芳草鲜美,落英缤纷”“良田美池桑竹”的桃花源。屈原对香草的描摹之中,或亦蕴藏了他在艰难国运中对淳朴和乐的尧舜之世的向往。

离世的姿态也暗含着死亡倾向。同屈原一般“饮露餐英”的,远有首阳山上采食薇草的伯夷、叔齐,近有《红楼梦》中收集落雨、梅雪泡茶的妙玉(甚至被乡下刘姥姥喝过一口的成窑茶杯也要扔弃)。同是“不食人间烟火”,前者为心中的政治准则,后者为骨里的清高孤傲,两者最终都走向了世俗意义上的悲剧。由是,不承认世俗的生活方式,而凭一己之力营造出精神的乌托邦,便往往被世俗委弃。屈原在《离骚》中身披香草、手栽香草、口食香草,其生活方式已经脱离了世俗的标准,世俗也将以对他的否决来回应他对世俗的否决。

同样,梅花作为观赏性植物,其食用功能并不是世俗期待的主要价值,以之为食,则展现了一种离俗的品味、绝世的姿态。杨万里一生爱梅,他在政治上的清正方刚,又足可为梅之秉性作一注脚,故君玉对其有“谪仙”之叹。

请输入标题 abcdefg

三、食梅,吃货乎?

但是,杨万里的食梅之举,真就如他自认的那般“韵胜”、骚雅了吗?恐也未必。

细观杨万里之食梅花,或酿酒、或熬粥、或和蜂蜜、或添白糖,这些附加的、极具实际调味意义的举动,将杨万里的食梅和屈原的“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”区别开来。真正的不食人间烟火,是不要再贪爱酒香和蜜甜的,又怎会“只有蔗霜分不得,老夫自要嚼梅花”呢?就像那曹植的洛神,虽然也“采湍濑之玄芝”,有“荣曜秋菊,华茂春松”“灼若芙蕖出渌波”之美,却“披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚”,“戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯”,已经和人造物质产生了千丝万缕的关联,又怎么比得上屈原的“香草美人”那般决绝离世呢?

这让人不得不联想到宋代的两部作品:张鎡的《玉照堂梅品》与林洪的《山家清供》。同样是爱梅之风的产物,张鎡有“花屈辱凡十二条”,让赏梅与种种俗人陋事拉开距离:不可庸僧窗下种、不可酒食店插瓶、不可生猥巷秽沟边......林洪却将梅花制成糕点食物、纸帐卧具,让梅花与日常生活亲密无间。这固然有贵族公子和清贫文士之别,却也体现了市民生活情趣向文人士大夫的延伸。饥饿与食欲再也不是一件难登大雅的事,对食物的关注与创新为墨客骚人们津津乐道。苏轼自称老饕,于诗文中独传东坡肉之秘法,大赞玉糁羹之奇绝;读陆游之诗,则知他爱吃苜蓿,农家腊酒、甜羹也每每成句。

因而,杨万里的食梅,看似从屈原之传统中来,实则充满了充满宋代市井文化的“尝鲜”气息,联想到杨万里对童趣的独到发掘,他这些变着法子尝鲜的诗歌,也就更像是孩童好奇心态下的实验。同为晨炊、同有烟火,雅如“晓汲清湘燃楚竹”的渔翁,是不食人间烟火,俗如杨万里“秋水乘新汲,春芽煮不浑”,则是肚皮里温温热热地填饱烟火。

当我们探讨食梅之人是吃货还是墨客之时,实际上已经踏入了宋代“雅俗之辩”的领域。这个问题不会有答案,如果有的话,那就是:在口在心,则不俗;有口无心,则不雅。

现在,骚年,你知道自己的本性了吗?

作者 :谢文君

谢文君,北京师范大学文学院2013级本科生。

栏目主持:谢琰

谢琰,文学博士,北京师范大学文学院讲师,章黄国学主编。

公众号主编:孟琢 谢琰 董京尘

美术编辑:张臻 孙雯 高佳玉

专栏画家:黄亭颖

责任编辑:林丹丹

部分图片来自互联网

特别鸣谢

敦和基金会

书院中国文化发展基金会

章黄国学

有深度的大众国学

有趣味的青春国学

有担当的时代国学

北京师范大学章太炎黄侃学术研究中心

北京师范大学汉字研究与现代应用实验室

北京师范大学文学院古代汉语研究所

北京师范大学文学院古代文学研究所

文章原创|版权所有|转发请注出处

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)