硅谷繁荣再现:曾经孕育着希望的101高速公路两侧办公室林立,绿色复生;随着诸如大浩湖这类疗养城镇的豪华度假屋需求看涨,租金也是一路水涨船高——这也是财富积聚于此的有力佐证。旧金山湾区曾是半导体工业、电脑机互联网公司的摇篮,现今已是声势浩大。硅谷魔法已经让世人见证了一个又一个奇迹,从触屏手机到即时图书搜索,再到遥控千里之外的无人驾驶机,莫不如是。自2010年来商务活动的复苏表明这一进程正不断前进。

硅谷繁荣再现:曾经孕育着希望的101高速公路两侧办公室林立,绿色复生;随着诸如大浩湖这类疗养城镇的豪华度假屋需求看涨,租金也是一路水涨船高——这也是财富积聚于此的有力佐证。旧金山湾区曾是半导体工业、电脑机互联网公司的摇篮,现今已是声势浩大。硅谷魔法已经让世人见证了一个又一个奇迹,从触屏手机到即时图书搜索,再到遥控千里之外的无人驾驶机,莫不如是。自2010年来商务活动的复苏表明这一进程正不断前进。

因此,要是硅谷中有人认为硅谷已陷于停滞状态,创新速率已经减缓数十年,他们不禁会大吃一惊。然而,网络支付公司Paypal贝宝创始人,同时也是社交网站脸谱网(Facebook)首位外部投资人的彼得·泰尔表示,美国的创新“已濒临绝境”。各行各业的工程师们也有着同样的失落之感,少部分经济学家认为现今的创新对经济的影响同过去相比可能会逊色不少,越来越多的经济学家对此观点表示赞同。

有人怀疑发达国家经济停滞或许根源于技术创新的长期低落。泰勒·科文,乔治梅森大学的一名经济学家,在其2011年发表的一本电子书中说道,金融危机正更深刻地伪装成为“大停滞”,其影响正日益加剧。这也就解释了发达国家自2000年来,实体经济及就业发展缓慢,难以增长(见表1)。20世纪保持经济增长的种种动力——有些是技术驱动,有些不是——已然不复存在,新技术已经无法向过去那样对未来经济产生同样的促进作用了。科技曾对经济领域范围及深度带来的炫目影响,看来整个世界的创意已经耗尽了。

下坡之路?

有人认为,当今世界已经进入一个技术高原期,理由有三。

其一,源于经济增长数据。

经济学家将增长分为两种类型:即粗放型和集约型。粗放型增长是一种靠增加更多或者更优质劳力、资本、资源的增长方式,这一点在依靠增加妇女劳力数量及提高劳力教育水平的国家尤为突出。但是,正如科文所说,这种模式属于一种收益递减模式:首次增加的因素会被用到效益最大化的地方,第十次增加的因素同样会被分配到效益最大化的地方,如此不断循环。如果这种模式是唯一的增长模式,那么最终国民收入也就维持在仅仅高于勉强糊口的水平。

集约型增长是依靠不断探索更好的使用劳力及资源的增长模式,该模式能让收入及福利增长可持续进行,可以让经济在人口负增长的情况下依然保持增长。经济学家将这种全面增长模式归功于增长“技术”——尽管还有法律制度及技术改进,并用“增长核算”这一术语考量。按增长核算法,“技术”是考量GDP影响因素诸如劳力、资本、教育之外的又一标准。当前,发达国家“技术”因素似乎欠缺。新兴国家经济增速依然强劲,在未来一段时间势必会保持同样的势头,因为他们要赶上已经普及的技术。现今的情形是,发达国家就没有这么迫切的需求驱动了。

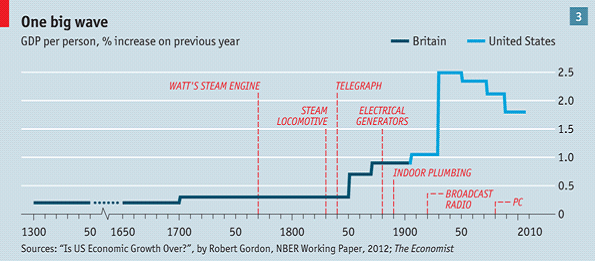

这也不难想见,人类历史大部分时间,生产增长及整体经济福利改善缓慢,时断时续。过去的两个世纪里,全球经济首先在英国、欧洲、美国开始腾飞,然后才发展到其他国家。19世纪,英国人均生产增长——经济生产率通用标准、收入增长有效指针——稳步增长。截止1906年,每年经济增速超过1%;到了20世纪中期,美国每年实际人均生产增长达到了惊人的2.5%,这一速率已经使得每过一代人生产率及收入都翻一番(见表2)。同期,人们见证了一个多世纪的机器轰鸣以及经济飞速增长,正如驱动他们增长的石油燃料。

但是,19世纪70年代每过实际人均生产增长从战后峰值的3%跌至2%每年,到了21世纪初更是降至1%以下。西北大学经济学家罗伯特·戈登称,每小时人均生产量同样如此:20世纪大部分时间经济都保持良好的势头,但70年代后就陷于萧条。其后,1996-2004有所反弹,但自2004年年增长率降至1.33——同1972-1996年一样低——后就又开始低落。戈登分析得出过去两个世纪的经济增长或许实际上只是一股戏剧性变化的“巨浪”,而非不间断增长新时代,世界又回到了增长只是社会外延范畴的时代。

戈登认为可能只有极少部分真正关键性创新——能够大规模利用能源,能够无视室外天气变化而室内依旧舒适,能够从任何地方赶到其他想去的地方,能够同你需要的任何人交流——已经成为现实。还会有更多的创新,但无法像诸如电力、内燃机、铅工业、石油化学产品及电话那般改变世界。科文更愿意想象未来还会有更大的技术变革,但没有什么可以轻而易举就可以实现,让兆兆字节基因组信息变成医疗福利远比发现批量生产抗生素要难。

其二,悲观者是基于发明创造的数量。

科文援引斯坦福大学经济学家查尔斯·琼斯一项有趣的研究表明,有人主观地将申请专利数量同“创新”程度画上了等号,这不足为信。2002年,琼斯的一份论文研究了不同因素对1950-93年间人均收入的贡献程度,结果表明80%的收入增长都要归功于教育程度的提高及“研究深度”(创意生产领域占劳力人数比例)的深化。鉴于没有任何因素能够持续不间断增长,在缺乏新因素加入的情况下,增长很有可能会放缓。

一方面,从事研发工作的人员不断增加,另一方面,经济发展创新驱动不足,二者看起来似乎自相矛盾:自1975年后,美国创新驱动的经济增长比例已经增长了1/3,达到3%。但是,麻省理工学院的皮埃尔及西北大学的本杰明·琼斯发现,结果越来越多的人从事研究,但他们的效率却越来越低。他们认为美国上世纪50年代一个研发人员平均对“总要素生产力”的贡献率——即技术和创新对增长的贡献——是2000年时的研发人员贡献率的7倍左右。原因之一或许是“知识压力”:即一种认为后来者跟随先驱的科学或者技术特性需要更长时间的观点。琼斯表示,仅在1985-1997年间,典型的“第一代创新期”就增加了近一年。

其三,也是最为简单的一点:个人感觉。

同20世纪中期相比,近年来的创新速度看上去要慢。拿厨房来说,20世纪时的厨房里即便是最奢华的家里都是些“原始设备”。易腐物品存放在盛有冰的箱子里,靠几块冰和马车运送;大部分家庭都没有电和自来水。等到了20世纪70年代,欧美中产阶级家里便有了煤气和电热炉、烤箱、冰箱、食品加工器、微波炉、洗碗机等等。尽管到现在又过了40年,这些东西鲜有变化。新的小设备层出不穷,电子产品独一无二,但做饭的方式和祖母做饭没什么两样。

再拿交通速度来说,19世纪时的马和帆船被火车和轮船取代。内燃机和喷射式涡轮使得越来越多的交通工具运行的越来愉快,但自20世纪70年代以来人类的速度便已不再提升。高度公路倒是比50年前快,但城市的交通拥堵迫使其开发有轨电车及自行车专用道,超音速的出行方式已被舍弃。因此,过去的40年算是虚度了。

最后,再拿医疗来说。美国人出生时的预期寿命从20世纪初的49岁飙升到20世纪80年代的74岁,期间数以万计的医疗技术涌现出来。然而,截止2011年预期寿命停滞在了78.7岁。尽管,数以万计的资金投入了医学研究,人们依旧饱受癌症、心脏病、中风及器官衰竭之苦,希望通过分子医学改善医疗卫生水平的期望仍旧遥不可及。

对于那些有幸能够享受这个世界给予的恩赐的人来说,他们得到的除了失望别无其他。诚如创业者基金——一家风险资本公司——的泰尔及其同事所言:“我们希望坐上能飞的汽车,得到的却是N个字符。”人人都可以任意使用推特,但却没有谁能够穿梭于天空,这一切都与过去的梦想相去甚远。

首先,需要指出的是人们对于这些生命体验及预期是20世纪中期的科幻小说。尽管这些小说对于有志的企业家及经济学家有着极大的激发作用,但却没有任何实质性的技术预测或者有指导性的保证,他们不过是基于当时人们在交通速度、能源及程距上取得进步的推断盛宴。说到车,那必然是能飞的;说到战列巡洋舰,那就是太空巡洋舰。

技术进步并非要求所有技术都齐步向前,而是一些重要的技术不断进步。过去40年里,飞机的速度并未提高多少,电脑运行速度却飞速飙升。除非你能证明飞机提速意义更为重大,所谓的创新停滞不过是个人喜好感觉问题。

戈登和科文一致认为,诸如空运这些现今已经成熟的技术意义重大,使得近期创新的经济意义相形见绌。如果电脑机互联网对经济贡献卓著——而非仅仅像丰富的资源对个人及文化变革,绝非像科文流行的博客及边际革命那般——那么,他们的贡献将会通过经济指数显示出来,但只是迄今为止并未显示出来而已。

早在1987年,发展理论家罗伯特索罗便已发出“为什么你能够在任何地方都能够看到计算机时代的影子,但在生产力统计时却显示不出来?”的疑问。20世纪90年代中期兴起的生产力增长浪潮被一致认为是计算机对生产贡献开始现形的一个标志。但是,还是有人对此心存疑虑,如戈登就认为信息技术的贡献大多是自然的发展的结果。他表示,尽管人人都在用谷歌、Skype,但是美国的生产力表现自2004年开始要比20世纪70年代至90年代时期还差。

驱动经济之泉

对一种科技的完全开发所花的时间,远远多于5-15年

尽管对近期的数值作了更近一步的分析,但仍然表明我们有理由持乐观态度。2005-2006年间整体经济生产力增长缓慢,但制造业的生产力增速斐然。近期的经济数据因全球经济危机及带来的后果变得难以解读。由于20世纪60年代末,生产力强劲增长,因此能够推断出它深受信息技术的影响,各个部门的生产力变得更高。现在看起来,经济似乎是由电脑,移动电话诸如此类的行业所拉动。对于购买新技术的人们和公司生产力的影响,在21世纪开始显现,但尚未进入全盛时期。由波士顿大学(Boston College)的苏珊多.巴苏和旧金山联邦储备银行(the San Francisco Federal Reserve)的约翰·弗纳德的研究表明,对信息和通信技术投资后与其提高生产力的间隔长达5-15年之久。2004年,生产力下降,影响了该国的科技发展,这是一定是在google出现之前,也可能是在web出现前。

对一种科技的完全开发所花的时间,远远多于5-15年。虽然常说创新与技术可以相互交换,但它们并非同一事物:创新是人们最近知道如何去做的事情;技术是人们事实上正在做的事情。它们在经济上的作用同样如此。钢箱和柴油发动机自20世纪以来就开始出现,但直到20世纪50年代起,此二物才被合用做集装箱航运。可是,数十年之后,成为全球贸易支柱,它们重要的影响力才开始显现。

詹姆士·瓦特的蒸汽机首次用于商业用途与蒸汽机对英国经济增长做出最大贡献,相差近100年。19世纪80年代电机发明与电气化对全球经济增长产生重要影响则相距40多年。戈登先生说19世纪末的创新发明到20世纪70年代才开始驱动生产力增长,若他估计2004年后的经济衰退意味着信息技术全力衰退的话,他也未免太严厉了。

信息创新仍旧处于新生期

电脑科学的领军人物、指数技术推论的爱好者雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)喜欢谈论“棋盘另一半”的事情。有这样一则寓言:一位愚蠢的国王与别人打赌,赌注是大米,在棋盘的一个格放一粒大米,第二格放两粒,第三格放四粒,每一格的米数都会翻倍。从第一行来看,赌注是微乎其微的,米粒覆盖棋盘过半,国王只出了约100吨的大米,但是待到第七排最后一格,他总共出了5亿吨大米——相当于全世界大米年的年产量。国王在下一格需要下5亿吨大米,这时还有整整一行才能将棋盘完全覆盖。

麻省理工学院(MIT)的埃里克·布伦乔尔森(Erik Brynjolfsson)和安德鲁·迈克菲(Andrew McAfee)在《与机器赛跑》(Race Against the Machine)一书中就用到了这样的意象。用摩尔定律(Moore's law)来衡量——用来计算每一个硅片(晶体管)每18个月翻一番的定律。这一增速并非一直保持下去,但是计算的其他方面,例如处理数据的运算能力,也会呈指数增长。一旦这种能力有所减缓,就算是翻一番也不会产生多大影响。但是,一旦它稍有影响力,便会以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮之势影响着整个世界。棋盘的另一半不仅是创新产生巨大的影响力,而且每一个创新的更新便会使技术有所改进,正如前几轮更新联合起来一样具有强劲的影响力。

创新的另一边

他们用汽车为例,阐明创新对经济的加速作用。2004年,美国国防部分支机构——国防部高级研究计划局( the Defence Advanced Research Projects Agency)发起了一项无人驾驶汽车的比赛,承诺奖给最先跑完240公里(150英里)的车队100万美元。但没有一辆无人驾驶汽车跑完这段路程。2012年8月,谷歌宣布他们的无人驾驶汽车已经跑完了50万公里的无故障测试。美国的一些州已经通过或正在商榷无人驾驶汽车的条例,一场机械交通革命在十年前开起来尚不可能,但如今,在十多年内就可以实现。

这仅仅是从表面得出的结论。从整体来看,由廉价处理能力驱动的创新正在迅速发展起来。电脑开始理解自然语言。人类可以只通过肢体动作就能控制电子游戏——这一技术将在商界寻求到更多的应用。3D立体打印(Three-dimensional printing)能够打印出复杂层次的物体,也许很快将用于人体组织打印以及其他组织材料的打印上。

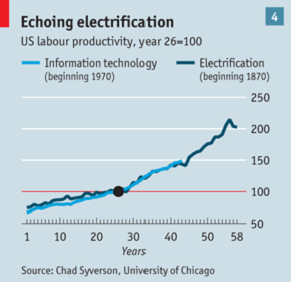

创新悲观者认为这“可望而不可及”,所以不值一顾。但是认为技术引领的经济增长不是继续衰退就是持续减弱,而非起伏不定的想法,与史实相悖。芝加哥大学(University of Chicago)的查得·斯文森(Chad Syverson)指出在电气化时代,生产力增长就是起伏不定的。在19世纪末和20世纪初电气创新的重要时期,生产力增速缓慢;但随后生产力激增。信息时代的趋势看起来多少有相似之处(见表4)。

或许,20世纪70年代及经济衰退后,技术悲观者认为它是暂停而非永久变化。20世纪70年代初期至中期这段时间可能仅仅反映了一个事实——早期重要创新发明的贡献已经耗尽,但是计算机、生物技术、个人通讯以及今天和未来的其他技术只占对经济总体增长影响因素的小部分。

相较于100年前,如今经济中的许多因素被控制得十分严格。

然而其他潜在因素若隐若现,令人担心的是,其中的一些因素的影响可能是永恒的。第一,较100年前,如今经济中的许多因素被控制得十分严格。环境保护是为了给人们提供干净的空气和清洁的水源,提高人们生活水平。确实,从某种范围来讲,这些收益并不能用GDP来衡量,从20世纪70年代开始的经济衰退被无形得夸张了。若真是这样的话,那对于未来的技术转型来说,亦是如此。不合理地制定规则可能会增加新研发的成本,阻碍创新的发展。

可能会永远变化的是政府职能

另一个可能会永远变化的是政府职能。技术悲观者绝不会放过评论阿波罗计划的机会,该计划在那时显赫一时:政府不仅仅资助创新,还源源不断地需求人才和发明。这一计划因其与军事工业紧密相关而变得十分可靠,阿波罗计划令人震惊,特别是带来的影响振奋人心。泰尔经常批评风险投资行业,因为该行业在大型的具有改变世界影响的思想上几乎无利可图,但这通常是对市场实情的反应。私人投资者们更喜欢较小的商业模式,在短时间内便可盈利。

能源还将起到重要作用

第三个原因是能源,它在20世纪70年代和21世纪是均起到重要作用。耶鲁大学的威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)发现,从20世纪70年代开始的产能衰退会辐射到能源型部门,最终成为十年石油动荡的结果。宝贵的能源或许也能帮助我们解读21世纪产能衰退的原因。但人们希望看到经济增长,这是一种趋势。至少在美国是这样,新技术正在吞噬代价高昂的行业,泰尔曾因能源行业在创新上萎靡不振而严厉批评过该行业,但市场情形表明这一行业并非无药可救,所以现在他想改变自己的一些看法。

或许20世纪70年代经济衰退的客观原因是全球化。在一些1987年异想天开的文章中,罗切斯特大学的保罗·洛默尔(Paul Romer)大致提出这样的可能:在发展中国家雇佣越多的工人,在发达国家里降低劳动力支出就会变得越来越不重要。因此对产能的投资就会有所减少。这一观点在宏观经济学家中格格不入,因为它忽略了许多用来衡量经济增长的详细理论体系。但正如洛默尔所言,经济历史学家将19世纪的英国与美国做了对比,发现美国缺少可以推动资金型产业发展的劳动力,制造业也缺少高产能的“美国体系”。

发展中国家如是说

一些经济学家在想,洛默尔的歪门邪说如何适用于今天。麻省理工学院的达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、CREi的基诺·甘西亚(Gino Gancia)和苏黎世大学的法布里奇奥·自利伯蒂(Fabrizio Zilibotti)已经创建了一个模型来研究这一理论,这个模型表明当离岸价格变得很少时,发达国家的公司将低水平的任务运送至国外完成,就能拉开国内技艺娴熟工人与拙略技能工人的工资差距。虽然在一段时间内,在技艺稍显拙略国家的工资会有所上涨,但可以让国内的创新变得更加吸引人。届时会需要更多工人,收入差也会缩小,经济变得更像二战后时期(蓬勃发展)而非像20世纪70年代及后期一样(衰落)。

尽管那个模型是秕言谬说,但是新兴世界的崛起还是让我们保持乐观。全球市场越大,全球各国就更容易从这一理念获益,因为它适用于更多商业活动,适用于更多人。将数以亿计的亚洲穷国的人们提升至中产阶级水平,这将意味着曾经在自营农业中辛勤劳作的人才可以加入现代经济,与发达国家的研究人员一同分担来自知识的压力,信息技术变得更加容易分享。

可能还会出现这样的情况:对于信息技术带来的产能改善,一些经济体不受的它影响,或者抵抗这种改善。像医保、教育和政府这样的部门,其产能已被证实很难有所增长,比起从前,它们在经济体中的问题越来越多。这些行业常常缺乏市场压力,这就减少了节约资本和努力创新的压力。

但对于反面结果来说,是值得人们为之担心的。布伦·乔尔森与迈克·菲担心技术在棋盘另一半进步飞速,可能会招致技术失业的结果。他们认为新技术和全球化带来了收入停滞和要求一定水平技能的工作岗位减少的现象。尽管目前看来,我们还是安全的,但更进一步的发展可能会威胁到工作岗位的增长,缩小技能范围。

模式识别软件有助于入门级律师的工作,通过一些短文浏览上万份法律文件。演算法曾经是用在编写体育赛事结果上和金融报告上的,现在,它们可能被用于分析上。体力工作行业也同样变得不堪一击。在日本,照顾老年人的劳力十分匮乏,因此那里的机器人创新日新月异。在发达国家,照顾老人的费用不断增长,这便会驱使(创新)不断发展。

这样的产能进步会带来巨大的社会福利,虽然适应阶段可能十分困难。最终,发达经济体的主要风险可能不是创新进程太慢,而是国家对革命性变化的调节太死板,但是革命性改变比会飞的汽车更有可能实现。

译者: 林肯薇儿

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)

作者:佚名

来源:《经济学人》