Managershare:哪怕无聊感不是包法利夫人如此急切等待的那只白帆船,它或许也是次好之物。

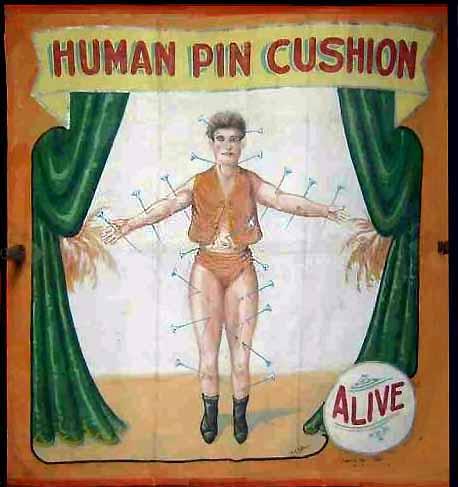

上世纪20年代,有一个叫爱德华·H·吉布森的美国杂耍演员曾在舞台上扮演一个“与死亡抗争”的角色,一天两次的演出,他一演就是19个月。被宣传为“人肉针垫”的吉布森在表演时,会让台下的一位观众把50至60枚大头针插入自己除腹腔及腹股沟以外的身体部位。

有一次,吉布森不小心被热煤气炉烧伤,但他却没有任何感觉。让他知晓自己被烧伤的,仅仅是烧伤皮肤出散发出的恶臭气味。他声称自己除了头痛,从未有过其他疼痛体验。无论是曾被斧头砍伤过膝盖,还是他曾用一柄无击锤手枪打穿了自己的左手食指,亦或是某次生气时,他的鼻子重重地砸在钢琴上后受了伤,他都感觉不到任何疼痛。

吉布森并不是普通人,然而他也不是超人。在很大程度上,他的这种感觉迟钝是先天的。这类疾病很少见,但并不是不为人知。先天性无痛症患者的生活并不平顺,且大多很不幸地十分短命。在医学文献中,许多这类患者在遭遇诸如撕裂伤、挫伤、骨折、烧伤等各种伤痛之时,没有任何感觉。对于疼痛的无感,让他们生活得粗心而疏忽。虽然几乎没有人会喜欢疼痛这种体验,但确实是它,或多或少让我们远离麻烦甚至危险。

疼痛并非人类所遭受的唯一一种不愉快的体验。无聊感是否亦然?它是否也是有用的呢?这种感觉不乏一些哲学界的拥趸。伯特兰·罗素以及心理分析学家亚当·菲利普都阐述了忍受无聊感的重要性。罗素声称,要受得住百无聊赖的状态,因为这种能力是“过上快乐生活的要素”,而菲利普也就其对于儿童身心发展的意义做出了一番推测。弗里德里希·尼采认为无聊感能生成创造力,且与艺术不无关系。而在苏珊·桑塔格的一篇简短的日记条目中,这位女作家认为,在我们这个时代中,最有趣的艺术往往是很无聊的:“贾斯培·琼斯很无聊,贝克特很无聊,罗布·格里耶(译者注:此三人均为国际知名艺术家)很无聊,等等。也许,现在的艺术必须无聊。”

最终,马丁·海德格尔从本体论的角度指出,极度的无聊感能够让我们有所裨益。诗人约瑟夫·布罗茨基为无聊感的辩护,也许是最为出名的,在《赞无聊》一诗中,他称颂了无聊感存在的重要性。在1989年达特茅斯学院的毕业典礼演讲上,他将无聊感称之为一扇“探向时间无限性的窗户”,告诉我们,它能够从自己的视角打量我们的存在,为的是证明我们的有限,乃至我们行为的徒劳。

这些作家都准确地评价了无聊感。然而,他们却忽视了其中最重要的部分。无聊感固然珍贵,但“变得无聊”却没那么美好。这似乎有些煞风景,但并非错觉,主观地去尝试无聊,并不值得。我们需要感谢它,同时也要像躲避瘟疫一样躲避它。

尽管会让我们感到不适与不悦,疼痛感还是颇有价值的。它不仅仅是一种可靠的信号机制,让我们知晓身体受到了伤害;也“刺激”这我们,让我们改变自己的行为,采取防御措施来保护自己。如果没有疼痛,我们将对自己所受到的伤害视而不见,也许,哪怕我们注意到这些伤害,也对其漠不关心。

不妨想像一下一种没有无聊感存在的生活。乍一看去,我们中的许多人会找到一种合心意甚至理想化的图景,但不妨再细细想一下。我们说的不是那种丧失了无聊场景的生活,类似吉布森这样的人“与疼痛无缘”,仅仅是因为他们感觉不到疼痛。然而,这种生活仍然满是危险与艰辛。类似地,某人的生活中体会不到无聊,他也会“与无聊无缘”——但仅仅是因为他在生活中体会不到无聊而已。如果我们失却了无聊的能力,那么所有的场景——无论其有多么细碎、庸常、单调——都不会让我们无聊。万事万物都不再让我们感到无聊。一遍又一遍地听着同一门课程如此,将看似无穷无尽的时间消磨在办公室中亦如此。然而,还是有一些场景“会”让我们无聊。

通常情况下,无聊感是某种感知错配的结果,是横亘在刺激需求与其有效性间的一道鸿沟。我们想要那些求而不得的事物。无聊感就是我们对于这些缺失的意识。在某些单调的行为中,我们之所以感到无聊,是因为我们想寻求更多我们能够发掘到的变化。在某些熟悉的场合下,我们之所以感到无聊,是因为我们渴望新奇事物,而非送到我们手边的这些。在完成必须完成之任务的过程中,我们之所以感到无聊,是因为我们想做的,是一些与我们需要完成任务所不同的事情。如果说无聊感来源于未实现的欲望的话,那么为了消除这种无聊感,我们就必须满足这些欲望。换句话说,为了摆脱无聊感,我们需要寻求那些看上去与我们的愿望一致的行为。

我们不妨把无聊感视为一种内在的警报。当警报拉响时,它是在向我们传达一些信息,它标志着某种不如人意之情况的存在。然而这个警报也具备某种冲击。无聊感给予我们的负面且有害的体验是在“刺激”着我们——甚至可以说,是在“迫使”着我们——追求变数,看上去更加有意义、更加有趣的变数;正如同一阵强烈的疼痛告诉我们,不要把大头针插到身体上一样。

当感到无聊时,我们会发现,自己常常置身于某种茫然且陌生的情境中——也就是说,与我们的兴趣和预期相去甚远的情境。它对我们无甚意义,我们手足无措,我们心神不宁。我们的思维在漫游,我们在内心里盘算着不一样的目标。甚至,我们对于这段流逝时间的看法也有所改变。在一种无聊的状态下,时间似乎过得特别慢。无聊感让我们感到不快,我们想要逃离它的魔掌。当我们手头上正在做的事情不能让我们眼前一亮的话,因其本身的特性,无聊感会促使我们去追寻那些不一样的目标。

这被称为无聊感的“动机化身”。此论调被近来的心理学理论所支持(例如,多伦多约克大学的约翰·伊斯特伍德、华盛顿州立大学的谢恩·本奇、德州农工大学的希瑟·伦奇、南安普顿大学的威南·范·蒂尔堡以及利默里克大学的埃里克·伊古均有关于此方面的著作)。然而,它也符合一种对于情感的现象学解释。

这种解释将我们的情感体验视作我们价值观的一种展露。情感为我们打开世界的大门,告诉我们它充满价值。它是让我们能与我们的社会及实际存在相适应的一种途径。它给我们提供了一种即时且有前提的理解——理解什么对于我们是重要的,同时让我们适应生存的可能性;也就是说,它是让我们存在于世并有所行动的一种途径,它要求我们采取行动,有所作为。

无聊感的这种“内在警报”模型完美地契合了上述的现象学论调。无聊感让我们与发现自我这种情境的特征相适应。它警告我们,我们当下所做的事情,并不能让我们得以满足。它描绘着不一样的行动与事物。我们还能从某种情感体验中要求些什么呢?如果无聊感可以被某个APP实现的话,我们也许要为其付费。

然而,在大多数情况下,西方的文学及哲学经典已经赋予了无聊感一种不那么受人待见的形象。在我看来,此类评价部分要归因于这样一个事实,即我们是以一种令人沮丧的散漫眼光来看待无聊感这件事的。当我们在谈论无聊感时,通常关注的是那种平庸无为、稍纵即逝且令人厌弃的心理状态。也会有人谈论到,他们在许多情境中,都有感到无聊的倾向——这被心理学家称之为“无聊倾向性”。

兹事体大。有无聊倾向的人会在众多不同的情境下遭遇无聊感,甚至是在我们中的大多数人都觉得有意义且有趣的情况中也亦如此。不分场合地感到无聊,意味着以一种漠然冰冷的习惯去体验整个世界——那些情境、目标、规划并不能吸引你,它们与你保持着距离,它们不归你所属。不出大家所料,无聊倾向与不少生理、心理与社会问题密切相关,这些问题不可小觑,甚至会危及到生命。无聊倾向应当、也已经受到了相当多的关注。但是,我们应当明确区分无聊倾向与切切实实的无聊体验这两件事情。并非每一个感到无聊的人都有无聊倾向,正如同并非每个曾经有疼痛体验的人都是慢性疼痛患者一样。

让我们最后一次比较一下无聊感与疼痛感吧。如果说疼痛感常常预示着伤害的到来的话,那么无聊感则告诉我们,我们正在做的事情,与我们的预期规划并不相符。此外,如果疼痛感常常旨在刺激我们改变自己的行为以保护自己的话,那么同样地,无聊感则促使我们去寻找一些不一样的事物,一些不那么无聊的事物。它将我们从一个心理区间送往另一个心理区间。哪怕无聊感不是包法利夫人如此急切等待的那只白帆船,它或许也是次好之物。

因此,若是下回无聊感向你袭来的话,最好不要轻易忽视它,也别通过玩智能手机这种方式欲盖弥彰。无聊感也许是在试着告诉你一些事情。毕竟,你总是去忽略疼痛吗?你总是靠手机来对付它吗?

本文作者安德里亚斯·艾尔皮多罗为肯塔基州路易斯维尔大学哲学系助理教授

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)

作者:Andreas Elpidorou 译者 沈持盈

来源:译言网