Managershare:专业是一个很讨厌的词汇,概括你的工作态度、绩效成果、职业精神……但是外界判断你专业以否的依据却又很不是那么的专业,如果我们意识到这一点,又何尝不用一些小的技巧让自己显得更加专业一点呢?渐渐我们就明白了,专业主义其实是一种职场包装癖。

艾米丽·希菲是波士顿大学组织行为学的助理教授,对她和她的同事而言,这个观点是站不住脚的。被视为专业与否的关键,也许在于在美国,我们如何定义成功,并且,有些人不能够成为专业人士的原因,取决于他们对社会规范的依附遵守的程度。希菲和其他研究者还特地以人工作之外的生活缩影作为参考,开展了关于“人与其工作场所规范之间可能的文化关联”的研究。

他们采取了两种研究方式:

第一,他们调查了人们是如何将其对专业主义的认知,与工作者办公桌的外观联系在一起的。

第二,他们检验了来自两个不同国家的招聘者,是如何评定那些有孩子或家庭的潜力员工的。

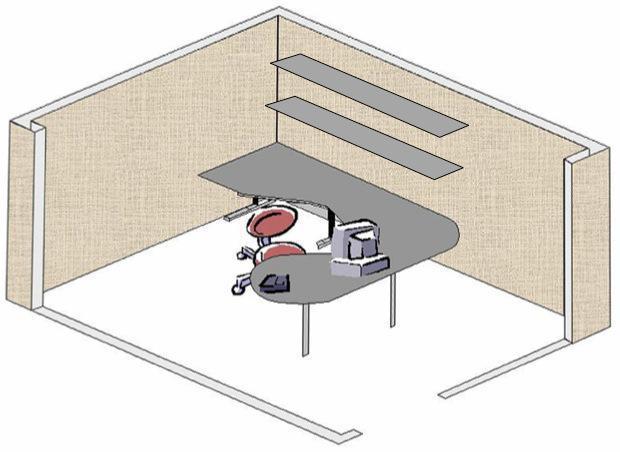

在前一种方法中,他们向研究参与者提供了一个毫无装饰的小房间:

并对一名并不存在的员工进行了描述:

埃里克30多岁,已经在公司工作了五年,现在,他是公司的经理。他已经结婚了,还有两个孩子。埃里克的绩效评估一直都很好,别人觉得他非常专业。

而参与者会被要求,根据自己心中埃里克办公室的样子来挑选贴纸来装饰设计这个小房间。有些贴纸明显和工作相关,比如说文件夹,其它的相对中性,比如抽纸盒一类,还有一些与工作无关,比如,孩子的画或是玩具。这就是埃里克的公司通常的样子:

然而,一旦,对埃里克的描述中的一个字发生了改变——“别人不觉得他非常专业”,参与者眼中埃里克的办公室就变成了这样:

差别很小但很明显。别人眼中“专业”和“不专业”的埃里克的办公室里,都有办公用品和家人的照片,但“不专业”的埃里克还会有一些像是休闲类型的装饰,像是一张埃尔默的海报,或是一部随身听。希菲告诉我,这一点很值得注意,两个不同的场景下,物品的数目差不多,换句话说,你并不能说一个非专业人士的行为会乱成一团。

希菲和她的同事们还要求参与者给一个叫斯蒂芬妮的女性员工做同样的事。有趣的是,他们并发现,对专业程度的衡量并不存在显著的性别差异:

但是,参与者在美国的工作时间长短不同,会使得对专业的判断存在着显著差异:

这说明了,在办公室放满与工作紧密相关的物品,“是来源于在美国的生活经历,而不是一个普遍的适当工作场所行为的文化特性。”

所以,为什么这一点很重要?

首先,这突出说明了如今在美国,宗教思想仍然根深蒂固。希菲和共同作者认为美国独有的“在工作场所保持非感性、礼貌、非个人的行为”是来自于被称为“新教式意识形态”的心理。基本上来说,政治经济学家马克思·韦伯最先发展了这一建立在“为了实现人的道德与精神召唤而将个人事务放在一边以全身心投入的需要”的基础之上的理论。听起来也许已经过时了,但是却影响至今。举一个令人沮丧的例子,最近,一篇关于失业的论文发现,“失业给新教徒带来的心理伤害的严重程度要比给普通人带来的要多40%。”另一个例子,有孩子的女性称,当她们违反了“进行有偿工作时必须全心投入,不受打扰“的模式时,她们就会受到不公正对待。

文化习俗是如何影响当今越来越全球化的商业环境是与此相关的,也许更是有重要意义的。正如“工作“已不再是”朝九晚五第呆在办公室里“,工作也不意味着印度的商人就得呆在印度,或是美国的执行官都呆在美国。研究作者写道:”仅仅是将来自不同国家的工作者越来越多地聚集在一处的全球化趋势,就引发了对这一约定俗成的所谓规范的质疑。“这会”导致不解与误解。“事实上,在新文化中,人们在工作时应做的最重要的事情之一是”发现并尊重新环境中的规范,不然就自己承受后果。“

但是现在,这些后果却不公平地逼迫着,或者至少是排挤着非美国人。

如果是美国人在外国工作呢?

希菲谈到了世界范围工作场所规范相关学术文献资料的缺乏,她解释说,“‘在其他国家,人们如何衡量专业?’,对于这一问题,我们没有答案。在美国,由于新教式的意识形态,你必须要完全致力于工作。而关于为什么其他国家与美国不同,我们并没有相似理论。”但根据上面的表格,我们能猜到他们可能也是这样的。

上述研究的后一部分为这一假设提供了证据。研究者分别要求美国和印度参与者根据职位候选人如何与潜在客户建立关系而对其作出评价。在一种设定下,候选人提到了客户的家庭;另一场景下,候选人会只谈论办公室的选址或是窗户的视野。然后,参与者会回答他们是否会推荐雇佣这一员工。

在后一场景中,尽管印度与美国参与者的回答间并没有数据上的差异,但是,研究者发现,“有招聘经验的美国参与者会对一直提到非工作部分的候选人给予负面评价,而有经验的印度参与者却不会。”除此之外,“对美国人来说,职位候选人如果尽量少提非工作相关事务,那他们进入下一轮竞争的机会就会增加,但对印度人来说,却不是这样。”

希菲说,在这一领域还需要做更多研究,包括这些可能情况:何时,何种情况下,专业主义的文化意识形态会发生改变?男性与女性在办公区摆放私人物品时,他们是否会感到有不同的退路余地?办公物品或是讨论的不同类型,比如说运动或家庭相关的话题,是不是在人们理解专业主义时引发不同的反应?

尽管我并不会对用随身听的同事持保留意见。

格雷琴·盖福特,《哈佛商业评论》副编辑。

译者 绕环双跳脱

(下载iPhone或Android应用“经理人分享”,一个只为职业精英人群提供优质知识服务的分享平台。不做单纯的资讯推送,致力于成为你的私人智库。)

作者:佚名

来源:译言